Das müssen Sie wissen

- Dass die Schweiz mit der EU keine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Strombereich hat, verursacht gravierende Systemrisiken, die sich schon heute negativ auf die Versorgungssicherheit auswirken und Mehrkosten auslösen. Bereits ab 2025 drohen einschneidende Einschränkungen für die Importfähigkeit der Schweiz.

- Ein enger und gleichberechtigter Energie-Austausch mit den europäischen Nachbarländern ist ein entscheidendes Puzzlestück, um die Versorgungssicherheit in der Schweiz in den nächsten Jahrzehnten zu gewährleisten.

- Der Bundesrat hat am 20. Dezember 2024 die Verhandlungen mit der EU über ein Paket von erneuerten und neuen Abkommen, darunter auch ein Stromabkommen, abgeschlossen.

- Der VSE ist überzeugt von den Vorteilen eines Stromabkommens: Je besser die Schweiz in den europäischen Strommarkt integriert ist, desto resilienter, sicherer und günstiger ist ihre Stromversorgung.

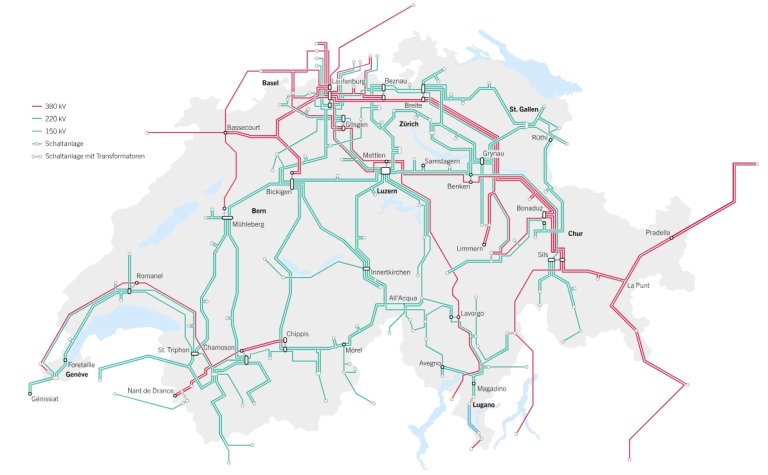

Die geografische Lage im Herzen Europas macht die Schweiz zu einer Drehscheibe für den Strom. Sie hat 41 Verbindungspunkte zu ihren Nachbarn – mehr als jedes andere Land auf der Welt – und ist ein wichtiges Transitland, insbesondere für Italien. Der Strom, der jedes Jahr durch unser Stromnetz fliesst, übersteigt unseren Landesverbrauch.

Obwohl die Schweiz das europäische Verbundnetz durch den «Stern von Laufenburg» mitbegründet hat, kann sie nicht mehr gleichberechtigt an verschiedenen Marktplattformen teilnehmen und wird von gewissen Handelsmärkten und wichtigen Gremien ganz ausgeschlossen. Der Grund dafür liegt in der bis dato fehlenden Regelung der Zusammenarbeit mit EU im Energiebereich. Während die EU den europäischen Strombinnenmarkt laufend stärkt und weiterentwickelt, werden «Drittstaaten» immer stärker ausgeschlossen. Die Stromzusammenarbeit Schweiz-EU erodiert zunehmend, was die Schweiz vor verschiedene versorgungsgefährdende Herausforderungen stellt und ihr Mehrkosten beschert.

Gefährdung der Netzstabilität

Ohne geregelte Zusammenarbeit mit der EU ist die Stabilität des Stromnetzes gefährdet (immer mehr ungeplante Flüsse durch die Schweiz; Wartungsarbeiten an den Netzen, die aufgrund der hohen Netzbelastung nicht durchgeführt werden können). Obwohl das Schweizer Übertragungsnetz ein integraler Bestandteil des europäischen Verbundnetzes ist, entgleitet es zunehmend der Hoheit der Schweizer Akteure. Um es stabil halten zu können, müssen immer häufiger Massnahmen ergriffen werden, die auch zu massiven Mehrkosten führen. Oft muss aus Gründen der Netzstabilität auf die wertvolle Schweizer Wasserkraft zurückgegriffen werden, deren Reserven dadurch allenfalls Ende des Winters fehlen. Die anhaltende Energiekrise und das damit verbundene erhöhte Risiko eines Strommangels verdeutlicht, wie wertvoll die Kapazitäten der Stauseen für die Winterversorgung sind.

Keine gleichberechtigte Teilnahme an den Energiemärkte

Ohne geregelte Zusammenarbeit mit der EU kann die Schweiz nicht mehr gleichberechtigt an verschiedenen Marktplattformen teilnehmen und wird von gewissen Handelsmärkten ganz ausgeschlossen. Das verwehrt auch eine gleichberechtigte Teilnahme am Day-Ahead-Markt, am Intraday-Markt sowie am Regelenergiemarkt. Zudem werden Herkunftsnachweise (HKN) in der EU nicht mehr anerkannt.

Negative Auswirkungen auf die Importfähigkeit, …

Die fehlende Stromkooperation mit unseren Nachbarn wirkt sich auch negativ auf die Importfähigkeit unseres Landes aus. Die Schweiz weist seit jeher im Winter ein strukturelles Stromversorgungsdefizit auf. Das heisst, sie produziert selbst zu wenig, um den Verbrauch im Winter zu decken, und ist daher auf Energieimporte angewiesen. Die Winterstromproblematik wird durch den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und die Elektrifizierung von Mobilität, Wärme und Industrie, welche im Rahmen der Dekarbonisierung eine zentrale Rolle spielt, weiter akzentuiert. Die Schweiz wird in Zukunft im Winterhalbjahr mehr Strom aus den Nachbarländern importieren müssen, wie die Studie «Energiezukunft 2050» des VSE zeigt. Im offensiv-integrierten Szenario steigt die Importabhängigkeit im Winter von heute 3 TWh auf 7 TWh, im Szenario defensiv-isoliert müssen 9 TWh Winterstrom importiert werden.

... die sich ab 2025 zusätzlich verschärfen dürften

Eine hohe Importabhängigkeit ist aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der Produktionskapazitäten in den Nachbarländern sowie der verfügbaren Grenzkapazitäten riskant. Gemäss einer neuen EU-Regel müssen ab 2025 mindestens 70% der grenzüberschreitenden Netzkapazitäten in der EU für den Stromhandel innerhalb der EU freigehalten werden. Das könnte die Importfähigkeit der Schweiz zusätzlich einschränken und sich negativ auf ihre Netzstabilität auswirken.

Studien belegen den Wert eines Stromabkommens

Die im Herbst 2021 veröffentlichte «Frontier-Studie» im Auftrag des Bundesamts für Energie und der ElCom, die die Strombranche inhaltlich unterstützte, befasst sich ausführlich mit den Auswirkungen der fehlenden Kooperation mit der EU im Strombereich. Die Studie kommt zum Schluss, dass ohne Kooperation eine Gefährdung der Versorgung sowie beträchtliche wirtschaftliche Einbussen zu erwarten sind. Die anschliessende Grafik zeigt dies eindrücklich:

Auch die Studie «Energiezukunft 2050» vom VSE zeigt deutlich, dass Versorgungssicherheit und Klimaneutralität zum einen entscheidend von der Umsetzung des Stromgesetzes abhängen, zum anderen aber auch vom Abschluss eines Stromabkommens. Mit einem Stromabkommen würde die Schweiz über viel mehr Kapazitäten für Importe und Exporte verfügen, was mehr Handelsmöglichkeiten für die Versorgung eröffnet und diese insgesamt resilienter macht. Mit einem Stromabkommen wird die Schweizer Stromversorgung nicht nur stabiler, sondern auch günstiger. Mit einem Stromabkommen sinken auch die Kosten für Systemdienstleistungen und der Bedarf nach teuren Stromreserven im Inland.

Geregelte Zusammenarbeit für mehr Versorgungssicherheit

Wie zuvor ausgeführt, verursacht die fehlende Stromkooperation gravierende Systemrisiken. Sie wirkt sich zunehmend negativ auf die Versorgungssicherheit der Schweiz aus (Gefährdung der Netzstabilität sowie der Importfähigkeit) und führt auch zu zunehmenden Mehrkosten für die Schweizer Stromkonsumentinnen und Stromkonsumenten. Darum ist eine geregelte Zusammenarbeit mit der EU im Strom-, idealerweise im Energiebereich unter Einbezug von Wasserstoff anzustreben. Dies würde die Schweizer Energieversorgung diversifizierter und damit resilienter machen. Studien wie die «Energiezukunft 2050» des VSE zeigen die Vorteile einer engen Stromkooperation mit der EU wissenschaftlich auf.

Neben einer engen Stromkooperation mit der EU müssen zwingend auch Massnahmen im Inland umgesetzt werden, um die Versorgungssicherheit zu stärken. Dazu gehören: massiver Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion mit besonderem Fokus auf die Winterstromproduktion; erhebliche Steigerung der Effizienz; fokussierter Aus- und Umbau der Stromnetze.

Ein Stromabkommen mit der EU ist entscheidend für die Versorgungssicherheit der Schweiz

Der Bundesrat hat am 20. Dezember 2024 die Verhandlungen mit der EU über ein Paket von erneuerten und neuen Abkommen, darunter auch ein Stromabkommen, abgeschlossen. Der VSE begrüsst diesen Fortschritt und ist überzeugt von den Vorteilen eines Stromabkommens: Je besser die Schweiz in den europäischen Strommarkt integriert ist, desto resilienter, sicherer und günstiger ist ihre Stromversorgung.

Medienmitteilung (20.12.2024) Forderungen des VSE (12.02.2024)