Mit der Annahme des Klima- und Innovationsgesetzes durch das Schweizer Stimmvolk am 18. Juni 2023 hat sich die Schweiz verpflichtet, die CO₂-Emissionen bis 2050 auf netto null zu senken. Dieses Ziel gibt die Richtung für die nationale Energie- und Klimapolitik vor. Der VSE unterstützt diese Ambition aktiv, indem er verlässliche Daten und praxisnahe Instrumente zur Verfügung stellt, um Schweizer Unternehmen auf dem Weg zur Dekarbonisierung zu begleiten.

Der VSE berechnet neu den CO₂-Gehalt des Stroms in der Schweiz und liefert damit eine aktuelle, transparente und verlässliche Datengrundlage für die Branche – insbesondere für die Klimaberichterstattung. Dadurch kann der CO₂-Gehalt kontinuierlich überwacht, die Entwicklung der vergangenen Jahre nachvollzogen und fundierte Prognosen für die Zukunft erstellt werden. Dieses Angebot ergänzt die offiziellen Emissionsdaten des Bundes, die in der Regel nur alle drei bis vier Jahre aktualisiert werden.

So wird der CO₂-Gehalt des Stroms berechnet

Der VSE berechnet den CO₂-Gehalt des Stroms, der in der Schweiz tatsächlich konsumiert wird – also den sogenannten «Strom ab Steckdose». Dieser Wert stellt eine zentrale Grundlage für die Klimaberichterstattung von Unternehmen und Behörden dar.

Die Berechnung stützt sich auf öffentlich zugängliche, stündliche Daten zur inländischen Stromproduktion und berücksichtigt zusätzlich den kommerziellen Stromhandel (Importe und Exporte). So lässt sich der CO₂-Gehalt des tatsächlichen Verbrauchsmixes realitätsnah bestimmen. Dabei werden sowohl direkte Emissionen (Scope 1) als auch vorgelagerte Emissionen aus der Stromproduktion (Scope 3) einbezogen.

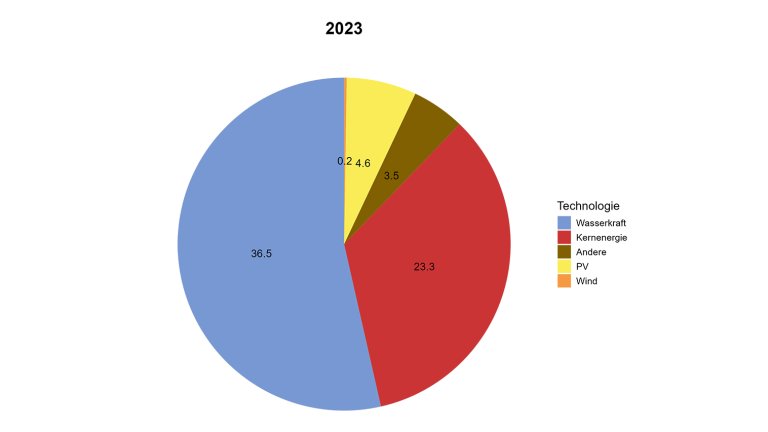

Der CO₂-Gehalt des Stroms ab Steckdose wird wesentlich durch die Menge und Zusammensetzung des importierten Stroms aus den Nachbarländern beeinflusst. Die inländische Stromproduktion verursacht im Vergleich dazu deutlich weniger CO₂-Emissionen – vor allem dank des hohen Anteils an Wasserkraft und Kernenergie sowie dem zunehmenden Ausbau der Photovoltaik.

Entwicklung seit 2016: Stetiger Rückgang mit einzelnen Ausnahmen

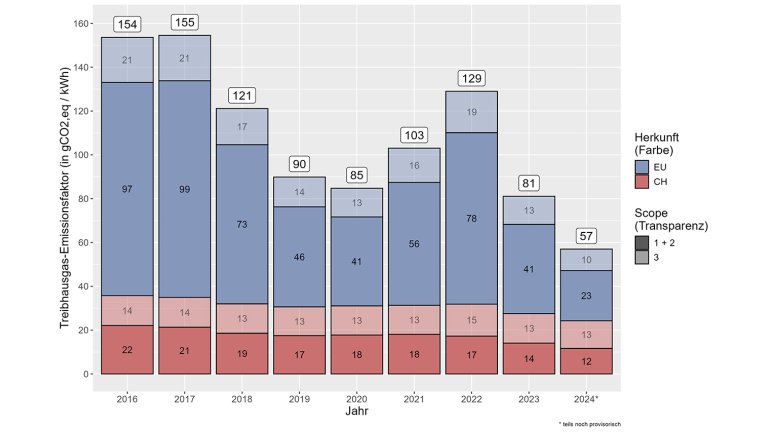

Die Analyse der Jahre 2016 bis 2024 zeigt einen klar sinkenden Trend des Emissionsfaktors – von rund 155 g CO₂eq/kWh im Jahr 2016 auf etwa 55 g CO₂eq/kWh im Jahr 2024. Haupttreiber dieser Reduktion sind die Abnahme fossiler Energien in den Nachbarländern sowie der kontinuierliche Ausbau der erneuerbaren Energien im In- und Ausland. Erneuerbare Stromquellen tragen wesentlich dazu bei, die Emissionsbilanz des konsumierten Stroms zu verbessern.

Dieser positive Trend wurde jedoch in den Jahren 2021 und 2022 vorübergehend unterbrochen: In dieser Zeit stieg der Emissionsfaktor zeitweise auf bis zu 130 g CO₂eq/kWh. Ursache dafür waren aussergewöhnlich hohe Stromimporte aus Deutschland mit einem erhöhten Anteil an Kohle- und Gaskraftwerken. Diese Importe wurden notwendig, weil mehrere französische Kernkraftwerke gleichzeitig ausfielen. Insgesamt wurden in diesen Jahren jährlich 26,4 TWh Strom importiert – ein Grossteil davon aus fossilen Quellen.

Diese Entwicklung lässt sich in der folgenden Abbildung anschaulich nachvollziehen. Sie zeigt den Verlauf der Treibhausgasemissionen des Schweizer Verbrauchsstrommixes über den Zeitraum von 2016 bis 2024.

Ausblick: Chancen und Herausforderungen

Die Zusammensetzung des Importstroms hat einen wesentlichen Einfluss auf den CO₂-Gehalt des Stroms in der Schweiz. Ein höherer Anteil an erneuerbarer Inlandproduktion reduziert nicht nur die Abhängigkeit vom Ausland, sondern verbessert auch die Klimabilanz des Stromverbrauchs in Haushalten und Unternehmen.

Im Rahmen der «Energiezukunft 2050» entwickelt der VSE verschiedene Szenarien zur zukünftigen Entwicklung des Emissionsfaktors – etwa unter Einbezug des neuen Stromgesetzes oder eines Stromabkommens. Dabei werden auch der steigende Strombedarf durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Wärmewende sowie der Ausbau erneuerbarer Energien berücksichtigt.

Leitfaden für EVU: Einheitliche CO₂-Bilanzierung als ESG-Grundlage

Mit zunehmender Relevanz des ESG-Reportings wächst auch der Druck auf Energieversorgungsunternehmen (EVU), ihre Treibhausgasemissionen konsistent und nachvollziehbar zu bilanzieren. Der VSE beobachtet jedoch branchenweit sehr unterschiedliche Bilanzierungsansätze sowie veraltete Datenquellen. Um diese Lücke zu schliessen, entwickelt der VSE einen praxisnahen Leitfaden, der Bilanzierungsansätze harmonisiert, branchenspezifische Herausforderungen adressiert und sowohl Einsteiger als auch erfahrene Unternehmen bei der Erstellung ihrer Klimabilanz unterstützt.

Der erste Teil des Leitfadens mit Fokus auf die Treibhausgasbilanzierung wird Anfang September veröffentlicht. Parallel dazu erarbeitet der VSE Empfehlungen für EVUs zur Erreichung der Netto-Null Zielsetzung.