Das neue Gesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (der sog. Mantelerlass) wird vom Bundesrat je mit den dazugehörigen Verordnungsbestimmungen in zwei Paketen gestaffelt per 1. Januar 2025 bzw. 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt. Die Umsetzung dieser nicht immer auf Anhieb verständlichen Regelungen wirft bei den Energieversorgungsunternehmen (EVU) viele Fragen auf.

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) und das Bundesamt für Energie (BFE) organisierten im Frühjahr 2025 Informationsveranstaltungen zu den beiden Verordnungspaketen. Viele Fragen konnten in diesem Rahmen geklärt werden.

Für etliche Umsetzungsfragen ist aber die eidg. Elektrizitätskommission (ElCom) zuständig. Das Fachsekretariat der ElCom (FS ElCom) äussert sich nun ebenfalls sukzessive zu den ihm gestellten Umsetzungsfragen. Erste Antworten zu den Mindestanteilen an erneuerbarer Stromproduktion bzw. zu den Bezugsverträgen sowie zu den neuen Vorgaben betreffend die Grundversorgungstarife wurden – der Priorität für die Grundversorger entsprechend – im März veröffentlicht. Stand Ende März 2025 findet man auf der Website der ElCom eine Weisung zum WACC Produktion (1/2025), eine Weisung zur Zuweisung von bestehenden Bezugsverträgen und deren Dokumentation (2/2025), eine weitere Weisung zur Übergangsfrist zur Erfüllung des Mindestanteils 2 (3/2025), eine Mitteilung zum Mindestanteil 1 sowie Q&As zu den Energietarifen ab 2026. Weitere Dokumente bzw. Ergänzungen bei den Q&As werden folgen.

Die Umsetzungsvorgaben nehmen damit zunehmend klarere Konturen an. Der nachfolgende Beitrag soll einen Überblick vermitteln.

Erstes Umsetzungspaket, in Kraft seit 1. Januar 2025

Mit dem ersten Paket erfolgte die Inkraftsetzung der revidierten Bestimmungen im Energiegesetz (EnG). Eine Ausnahme sind die neuen Vorgaben zur Abnahme- und Vergütungspflicht, die erst ab 2026 gelten. Darüber hinaus wurden auch die Neuregelung der Grundversorgung im Stromversorgungsgesetz (StromVG), die Regelungen betreffend die Energiereserve, die Stärkung des Winterzubaus, die Datenplattform, die Solidarisierung von Netz- und Anschlussverstärkungen sowie die Sunshine-Regulierung – neu mit Veröffentlichung – im Rahmen des ersten Pakets per 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. Dabei erfolgt die Umsetzung der neuen Vorgaben zur Grundversorgung gemäss Übergangsbestimmungen erstmals für das Tarifjahr 2026, muss aber im ersten Halbjahr 2025 vorbereitet werden und hat deshalb bei den Grundversorgern Priorität.

Neue Vorgaben für die Grundversorgung

Auch wenn die neuen Grundsätze, welche für die Grundversorgung gelten, in Art. 6 StromVG detaillierter festgehalten werden als die bisherigen und die Verordnungsbestimmungen diese Grundsätze noch konkretisieren, ist die Umsetzung der neuen Vorgaben auf das Tarifjahr 2026 nicht selbsterklärend. Mit den Anfang März vom FS ElCom veröffentlichten Informationen gibt es nun Anhaltspunkte, wie die neuen Vorgaben von der ElCom verstanden werden.

Es bleibt grundsätzlich bei der Gestehungskostenregulierung für die Grundversorgungstarife, wenn auch mit in wesentlichen Punkten abgeänderten Vorgaben:

In erster Linie muss die Grundversorgung mit der erweiterten Eigenproduktion bestritten werden. Art. 4 StromVG stellt klar, was unter «erweiterter Eigenproduktion» zu verstehen ist: Strom aus eigenen Anlagen, Strombezüge, die auf Beteiligungen beruhen (insb. aus Partnerwerken) sowie Elektrizität aufgrund der Abnahmepflicht gemäss Energiegesetz.

Art. 6 StromVG schreibt den Grundversorgern neu Mindestanteile an inländischer erneuerbarer Energieproduktion für den Absatz in der Grundversorgung vor. Hier sprechen wir von Energiemengen:

- Der erste Mindestanteil bezieht sich auf die erweiterte Eigenproduktion aus inländischen erneuerbaren Energien. Von dieser erweiterten Eigenproduktion muss der Grundversorger grundsätzlich mind. die Hälfte in der Grundversorgung absetzen.

- Diese Vorgabe ist jährlich einzuhalten; unterjährige Abweichungen sind zulässig. In besonderen Fällen kann es aufgrund des Produktions- und Lastprofils eines Verteilnetzbetreibers unmöglich sein, den ersten Mindestanteil über ein Tarifjahr zu erfüllen, was gemäss FS ElCom nachvollziehbar dargelegt werden können muss. Die Unterschreitung darf nicht Folge einer gezielten Verteilung sein.

- Zu welchen Anteilen dabei Stromproduktion aus eigenen Anlagen, Elektrizitätsbezüge aus Beteiligungen oder aus der Abnahmepflicht dezentraler Produktion eingesetzt werden, ist dem Grundversorger überlassen. Eine bewusste unterjährige Erlösoptimierung zu Lasten der Grundversorgung ist gemäss FS ElCom nicht erlaubt.

- Aufgrund der Abnahmepflicht von dezentralen Produzenten übernommene Elektrizität gilt als «erneuerbar», wenn sie mit Herkunftsnachweisen (HKN) hinterlegt ist. Produktionsmengen aus Anlagen im Einspeisevergütungssystem gelten – da bereits abgegolten – nicht mehr als «erneuerbar».

- Mit der Erfüllung des ersten Mindestanteils wird auch der zweite Mindestanteil automatisch erfüllt.

- Der zweite gesetzliche Mindestanteil verlangt von denjenigen Grundversorgern, welche den ersten Mindestanteil nicht erfüllen, dass der restliche Absatz in der Grundversorgung zu mind. 20% mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien aus Erzeugungsanlagen im Inland bestritten wird, sei es kraftwerksscharf oder aus einem entsprechenden Portfolio.

- Der zweite Mindestanteil ist wie gesagt nur für Grundversorger mit vergleichsweise geringer erneuerbarer Inlandproduktion relevant, welche den ersten Mindestanteil nicht einhalten können. Reicht die eigene Produktion für die Erreichung des Mindestanteils von 50% nicht aus, muss die entsprechende Lücke zunächst mit der erweiterten Eigenproduktion – also insbesondere mit Strom aus der Abnahmepflicht – geschlossen werden. Dies ist das Verständnis des FS ElCom, welches sich auf den Wortlaut der gesetzlichen Regelung stützt und von den Erläuterungen des eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) abweicht.

- Erst wenn die erweiterte Eigenproduktion nicht ausreicht, dürfen die benötigten inländischen Mengen mittels Beschaffungsverträgen mit einer Laufzeit von mind. drei Jahren erworben werden. Dabei kann es sich um sog. Power Purchase Agreements (PPA) handeln. Die Verträge müssen einen entsprechenden physischen Strombezug beinhalten und können nicht mittels HKN «begrünt» werden. Die ElCom gewährt den Grundversorgern jedoch eine Übergangsfrist von zwei Jahren, während derer der Mindestanteil auch noch über den Zukauf von HKN erfüllt werden kann (Weisung 3/2025). Erst ab dem Tarifjahr 2028 müsse der Mindestanteil 2 aus erneuerbarer Energie aus Anlagen im Inland erfüllt werden.

- Schliesslich gilt eine Ausnahmeregelung für Grundversorger mit einem vergleichsweise hohen Anteil an erneuerbarer Inlandproduktion: Solche Grundversorger können den ersten Mindestanteil – den Absatz von 50% ihrer erweiterten Eigenproduktion in der Grundversorgung – zum Teil deshalb nicht einhalten, weil die in der Grundversorgung nachgefragte Energiemenge zu gering ist. Solche Grundversorger müssen nicht 50% ihrer erweiterten Eigenproduktion in der Grundversorgung absetzen, sondern können den ersten Mindestanteil auch nur zu 80% mit Elektrizität aus erweiterter Eigenproduktion erfüllen. Grundversorger mit viel (erweiterter) Eigenproduktion erhalten aufgrund der Ausnahmeregelung also einen gewissen Spielraum (so der Erläuternde Bericht vom 20. November 2024, S. 2). Wie die ElCom diesen Spielraum versteht, bleibt abzuwarten.

Es gilt nun also, die Gegebenheiten im konkreten Einzelfall zu analysieren, um daraus abzuleiten, wie die Vorgaben eingehalten werden können und wo allenfalls Handlungsspielräume bestehen bleiben. Zahlenbeispiele, welche die verschiedenen Konstellationen in Bezug auf die Mindestanteile veranschaulichen, finden sich im Erläuternden Bericht des UVEK.

Das Standardstromprodukt in der Grundversorgung muss künftig auf der Nutzung inländischer erneuerbarer Energie beruhen. Dabei geht es um den Erwerb von HKN, die anschliessend für die Stromkennzeichnung verwendet werden. Ein «Sockelbeitrag» ergibt sich aus dem mit dem Einspeisevergütungssystem geförderten Strom, welcher in der Stromkennzeichnung auf alle Endkundinnen und Endkunden verteilt wird. Die Stromkennzeichnung, mit der die Herkunft nachgewiesen wird, erfolgt ab 2027 quartalsweise. Ab dem Tarifjahr 2028 muss die Qualitätsvorgabe für das Standardstromprodukt für mind. zwei Drittel der in jedem Quartal gelieferten Elektrizität erfüllt sein. Diese zwei Drittel müssen gemäss FS ElCom inländisch und erneuerbar sein. Für die abgenommene Elektrizität kann die geleistete Vergütung inkl. HKN eingerechnet werden.

Das Verhältnis zwischen Marktprämie und Grundversorgung wird unverändert durch Art. 31 EnG geregelt. Dementsprechend sind gemäss FS ElCom die Regelungen des StromVG bzw. der Stromversorgungsverordnung (StromVV) nur auf den Teil des Kraftwerkportfolios anwendbar, der nicht vorab in der Grundversorgung eingerechnet wird.

Anrechenbar in der Grundversorgung sind nur die Kosten der tatsächlich verbrauchten Mengen der erweiterten Eigenproduktion. Das FS ElCom spricht sich gegen eine Nettobetrachtung aus: Verkäufe zu viel eingekaufter Energie, die nur mit einem Verlust wieder abgesetzt werden können, dürfen in den anrechenbaren Energiekosten nicht zu Lasten der Grundversorgung berücksichtigt werden.

Die Abkehr von der sog. Durchschnittspreismethode per Tarifjahr 2026 betrifft die Beschaffung für die Grundversorgung mittels der Vorgabe neu getrennter Beschaffungsportfolien für die Grundversorgung einerseits und für die Marktkunden anderseits. Dabei gilt es folgende Vorgaben einzuhalten:

- Die Bezugsverträge sind ganz oder auch nur teilweise einem Segment zuzuweisen, wobei diese Zuweisung mit Wirkung für die gesamte Laufzeit zu erfolgen hat und dokumentiert werden muss.

- Ein Wechsel der Zuweisung während der Laufzeit wird damit ausgeschlossen.

- Besondere Fragen wirft die Zuordnung bzw. je nachdem auch die Auflösung bestehender Bezugsverträge auf. Gemäss Weisung 2/2025 der ElCom vom 4. März 2025 ist die Zuweisung laufender Bezugsverträge, soweit nicht bereits der Grundversorgung zugeordnet, so vorzunehmen, dass die grundversorgten und die Marktkunden zu vergleichbaren Konditionen beliefert werden, indem insbesondere eine proportionale Zuweisung vorgenommen wird. Die Zuweisung, inkl. schriftlicher Beschluss des verantwortlichen Entscheidungsgremiums, ist in geeigneter Weise zu dokumentieren.

- Ganz allgemein dürfen nicht neue bzw. teure Bezugsverträge systematisch der Grundversorgung zugewiesen werden.

- Mit der Gewährung einer Übergangsfrist von zwei Jahren für die Erfüllung des Mindestanteils 2 (Weisung 3/2025) wird vermieden, dass bestehende technologieunspezifische Bezugsverträge für Strom und HKN bereits per Ende 2025 aufgelöst werden müssen. Verluste aus Verkäufen von bereits gekauften, überzähligen HKN sind gemäss FS ElCom nicht anrechenbar.

Die Beschaffung für die Grundversorgung muss mit entsprechenden Beschaffungsstrategien «möglichst gegen Marktpreisschwankungen abgesichert» werden, die zu dokumentieren sind. Damit wird per Tarifjahr 2026 eine zeitlich gestaffelte Beschaffung vorgeschrieben, wobei die Verordnung auf konkrete Vorgaben zu den sicherstellenden Anteilen verzichtet. Eine Erleichterung bei der Beschaffung für die Grundversorgung stellt die Ausnahme von der Ausschreibungspflicht mit Wirkung seit 1. Januar 2025 dar, wobei aber ein «transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren» zu gewährleisten ist. (Am Rande vermerkt sei, dass diese Ausnahme die Strombeschaffung der öffentlichen Hand für ihren Eigenbedarf nicht mitumfasst, sodass zumindest gemäss der Empfehlung der Wettbewerbskommission eine Ausschreibungspflicht besteht.)

Für die Berechnung der Grundversorgungstarife gilt wie gesagt die Vorgabe der Gestehungs- bzw. Beschaffungskosten, und zwar in einer Jahresbetrachtung. Dabei sind bei eigenen Anlagen oder beteiligungsbedingten Bezügen die durchschnittlichen Gestehungskosten der ganzen Eigenproduktion massgeblich, unabhängig davon, ob es sich um erneuerbare oder nicht erneuerbare, inländische oder nicht inländische Produktion handelt und ob die erzeugten Energiemengen in der Grundversorgung oder anderweitig abgesetzt werden. Die Mindestanteile an inländischer erneuerbarer Energie beziehen sich gemäss den Darlegungen des FS ElCom auf die Mengen, die in der Grundversorgung abgesetzt werden müssen, und nicht auf die anrechenbaren Kosten, die sich auf die gesamte erweiterte Eigenproduktion des Grundversorgers beziehen. Ausgleichskosten, welche durch die Abnahmepflicht für erneuerbare Energieproduktion verursacht werden, sind in den Energiekosten auszuweisen und können in die Tarife eingerechnet werden.

Anrechenbar sind sodann die Beschaffungskosten der zu angemessenen Bedingungen abgeschlossenen Bezugsverträge. Diese Vorgabe gilt gemäss FS ElCom entsprechend auch für die Kosten der Beschaffung von HKN. Dabei dürfen nur die Maximalkosten angerechnet werden, auch wenn der Maximalpreis mit HKN basierend auf Gestehungskosten tiefer ausfällt als der Maximalpreis ohne HKN basierend auf Marktpreisen. Die Grundversorger müssen für die anrechenbaren Energiekosten vorrangig HKN verwenden, die aus ihrer erweiterten Eigenproduktion stammen, und zwar gemäss FS ElCom unabhängig davon, ob die in der Grundversorgung abgesetzte Energie aus der erweiterten Eigenproduktion oder aus Bezugsverträgen stammt.

In der Verordnung wird festgehalten, dass auch die der Grundversorgung zuzuordnenden Vertriebs- und Verwaltungskosten eingerechnet werden können.

Darüber hinaus sieht Art. 6 StromVG nunmehr ausdrücklich die Möglichkeit der Einrechnung eines «angemessenen Gewinns» in die Grundversorgungstarife vor. In der Verordnung wird dies im Sinne des durchschnittlichen kalkulatorischen Kapitalkostensatzes – auch bekannt als Weighted Average Cost of Capital (WACC) – auf dem betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermögen konkretisiert. Anwendbar ist der WACC für Stromnetze.

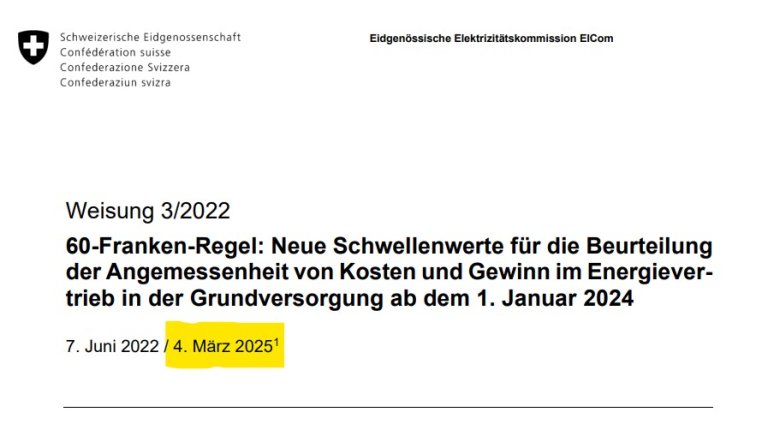

Die sog. «60 Franken-Regel» ist nach dem Verständnis der ElCom ab Tarifjahr 2026 nicht mehr anwendbar (vgl. entsprechend ergänzte Weisung 3/2022).

Wichtig ist, dass die Informations- und Veröffentlichungspflichten, die bereits seit 1. Januar 2025 gelten, zu beachten sind. Wenn per 2026 Tarifänderungen vorgenommen werden, sind die Begründungs- und Mitteilungserfordernisse gemäss StromVG/StromVV einzuhalten (gesonderte Ausweisung auf der Rechnung, mind. jährliche Information über Entwicklung des Strombezugs, zum Durchschnittsverbrauch sowie zu den Einsparmöglichkeiten). Auch dazu hat das FS ElCom im Update ihrer Q&As vom 25. März 2025 noch Präzisierungen angebracht.

Pflicht zur Ergreifung von Massnahmen zur Effizienzsteigerung bei den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern

Spätestens im April 2025 müssen sich nicht nur die Verteilnetzbetreiber, sondern alle Elektrizitätslieferanten mit einem Referenzstromabsatz von 10 GWh oder mehr im Vorjahr mit der neuen Verpflichtung zum Ergreifen von Energieeffizienzmassnahmen bei den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern befassen. Diese Pflicht wurde vom Parlament eingefügt, um den Herausforderungen der zunehmenden Elektrifizierung mit mehr Energieeffizienz zu begegnen. Die jährlichen Zielvorgaben für Effizienzsteigerungen (1% für 2026, 1,5% für 2027 bzw. 2% ab 2028) gemäss Konkretisierung in der Energieverordnung (EnV) beinhalten explizit keine Beschränkung der Elektrizitätsmenge, welche Elektrizitätslieferanten absetzen dürfen. Nicht von der Pflicht erfasst ist der Zwischenhandel mit Strom (keine Endverbraucher). Diese Vorgabe zwingt Elektrizitätslieferanten zu prüfen, wie sie dieser Verpflichtung möglichst zielgerichtet nachkommen können.

Die Verordnung enthält Konkretisierungen, welche Lieferungen bei der Berechnung des Referenzstromabsatzes nicht berücksichtigt werden dürfen, sowie zu den anrechenbaren und nicht anrechenbaren Massnahmen, deren Umsetzung von den Elektrizitätslieferanten zuhanden des BFE als Vollzugsbehörde nachzuweisen ist. Die entsprechende Website des BFE enthält dazu ein Faktenblatt, eine Richtlinie sowie Anwendungshilfen.

Grundsätzlich sind standardisierte Massnahmen zu ergreifen, die mit einer Pauschalberechnung nachvollziehbar zu beziffern sind und vom BFE festgelegt werden. Auf Antrag kann das BFE auch nicht standardisierte Massnahmen als anrechenbar erklären, welche bereits ab 2025 umgesetzt werden und für anrechenbar erklärt werden können.

Die Verordnung enthält Vorgaben zur Meldepflicht und Zeitpunkt der Meldung (30. April) sowie zur Kontrolle und Veröffentlichung durch das BFE. Die Stromabsatzzahlen für die Berechnung der ersten Zielvorgabe müssen dem BFE erstmals zum 30. April 2025 mittels eines elektronischen Übermittlungsformulars gemeldet werden. Vorsätzliches Nichtnachkommen der Meldepflicht der Absatzzahlen (für alle Elektrizitätslieferanten) oder auch vorsätzlich falsche Angaben zu gemeldeten Massnahmen können bestraft werden. Frühere Massnahmen aus dem Zeitraum ab 1. Januar 2022 können zwecks Anrechenbarkeitsprüfung gemeldet werden.

Je nach den Gegebenheiten auf Kundenseite im konkreten Einzelfall können die Zielvorgaben einfacher oder aber mit mehr Aufwand erfüllt werden. Die Elektrizitätslieferanten können die Effizienzdienstleistungen auch auslagern oder Nachweise für von Dritten initiierte Massnahmen erwerben.

Für die anteilsmässige Anrechenbarkeit der Kosten für die Effizienzmassnahmen in die Grundversorgungstarife gelten die Vorgaben gemäss StromVV, deren Einhaltung von der ElCom überprüft wird. Das FS ElCom hat sich dazu bisher dahingehend vernehmen lassen, dass

- nur die effektiv ab 2025 realisierten und vom BFE akzeptierten Kosten anrechenbar sind,

- und zwar für das Jahr, in welchem sie dem BFE mitgeteilt wurden;

- in die Tarife können jeweils die erwarteten Kosten basierend auf den Kosten des Vorjahres eingerechnet werden.

- Was die marktüblichen Ansätze betrifft, zu welchen selbst umgesetzte Massnahmen anrechenbar sind, handelt es sich um einen Markt, der sich noch wird entwickeln müssen; das FS ElCom gibt Hinweise auf mögliche Referenzpunkte.

Neuerungen im Energiegesetz, insbesondere die neue Möglichkeit sog. virtueller Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (vZEV)

Die neuen Regelungen im EnG, welche seit 1. Januar 2025 in Kraft sind, betreffen insbesondere die Vorgaben für den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Eigenverbrauch, die Fördermassnahmen (insb. Investitionsbeiträge, gleitende Marktprämie) sowie die Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie bei Gebäuden. An dieser Stelle wird die neue Möglichkeit virtueller Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (vZEV) kurz beleuchtet.

Am 25. März 2025 hat das FS ElCom neue Q&As zum Thema Eigenverbrauch veröffentlicht, welche den Umgang mit Personendaten, den Einsatz intelligenter Messsysteme, den Energiebezug von Speichern im ZEV (keine Arbitragemöglichkeit), die Messung des Eigenbedarfs bei PV-Anlagen im Eigenverbrauch, die Verschachtelung von mehreren ZEV (nicht zulässig), den Grundpreis Netznutzung, die Messkosten sowie ein virtuelles Praxismodell betreffen.

Indem neu die Nutzung von Anschlussleitungen sowie der lokalen elektrischen Infrastruktur des Verteilnetzbetreibers beim Netzanschlusspunkt erlaubt ist, werden sog. virtuelle ZEV möglich. Auch beim Praxismodell auf der Spannungsebene unter 1 kV können die Anschlussleitungen und die lokale elektrische Infrastruktur beim Netzanschlusspunkt genutzt werden. Trotz mehreren Anschlusspunkten gilt der vZEV als ein einziger Endverbraucher. Dementsprechend ist das Netznutzungsentgelt nur einmal zu entrichten. Es sind aber mehrere Messpunkte möglich; die Messung erfolgt beim vZEV durch den Verteilnetzbetreiber. Auch ein vZEV bezahlt die Messkosten indirekt über das Netznutzungsentgelt.

Virtuelle ZEV können für Verteilnetzbetreiber eine Herausforderung darstellen, auf welche sie sich ebenfalls im ersten und zweiten Quartal 2025 vorbereiten müssen. Virtuelle ZEV werfen neben technischen auch rechtliche Umsetzungsfragen auf, die namentlich auch die Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes mitbeinhalten. Grundsätzlich können weiterhin ZEV nach konventionellem Recht sowie sog. Praxismodelle gebildet werden.

Der Anmeldung voraus geht jeweils eine Anfrage der entsprechenden Interessenten, ob die Voraussetzungen für einen vZEV gegeben sind, welche der Verteilnetzbetreiber innert 15 Tagen zu beantworten hat. Er sollte darauf achten, dass er ohne Einverständnis der Betroffenen keine Personendaten bekannt gibt. Die Anmeldung hat die vZEV-Teilnehmenden inkl. deren Einverständniserklärungen zu enthalten. Der vZEV bedingt Smart Meters an den abrechnungsrelevanten Messpunkten, welche der Verteilnetzbetreiber innerhalb von drei Monaten zu installieren hat. Für die Messung am virtuellen Messpunkt mit allen Teilnehmenden des vZEV ist der Verteilnetzbetreiber zuständig, der die Lastprofile aller durch ihn gemessenen Verbrauchsstätten und die Summe an die Verantwortlichen der vZEV zu liefern hat. In Bezug auf die Weitergabe der Messwerte sind namentlich auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Auch für den virtuellen Messpunkt darf ab 2026 ein Messtarif verrechnet werden.

Für die Verrechnung der externen und internen Kosten im vZEV enthält die Verordnung Vorgaben, die zu beachten sind. Im Übrigen kann dazu auf das aktualisierte Branchenhandbuch Eigenverbrauch (HER) sowie auf die aktualisierten Dokumente des BFE sowie von EnergieSchweiz verwiesen werden. Aufgrund der dreimonatigen Anmeldefrist wird es vZEV zumindest theoretisch erstmals ab 1. April 2025 geben. Eine vom VSE mitgetragene Plattform rund um lokal produzierten Strom bietet detaillierte Informationen zu den verschiedenen Modellen des Eigenverbrauchs inkl. vZEV.

Solidarisierung der Netzverstärkungs- und neu auch Anschlussverstärkungskosten

Seit 1. Januar 2025 ist ausserdem die neue Regelung betreffend die Solidarisierung der Netzverstärkungs- und neu auch Anschlussverstärkungskosten in Kraft:

- Aufgrund des Anschlusses erneuerbarer Anlagen bedingte Netzverstärkungen im Verteilnetz können wie bisher über das Übertragungsnetz auf alle überwälzt werden. Auf der Mittelspannungsebene 5 oder 6 müssen die entsprechenden Kosten auf entsprechendes Gesuch nach Bewilligung durch die ElCom von Swissgrid übernommen werden.

- Für Netzverstärkungen auf der Niederspannungsebene erfolgt die Abgeltung neu pauschalisiert. Der entsprechende Prozess sieht monatliche Meldungen der neu angeschlossenen Erzeugungsanlagen durch die Verteilnetzbetreiber an Swissgrid vor. Die Auszahlung durch Swissgrid erfolgt jährlich im Folgejahr. Auch für die Verteilnetzbetreiber besteht eine Pflicht zum Reporting mittels Veröffentlichung in der Jahresrechnung.

- Neu werden sodann auch die Kosten für die Verstärkung privater Erschliessungsleitungen aufgrund neuer erneuerbarer Anlagen mit einer Leistung von über 50 kW über das Übertragungsnetz solidarisiert. Der Bundesrat hat dazu eine Kostenobergrenze von CHF 50/kW neu installierter Erzeugungsleistung festgelegt.

- Der Prozess entspricht demjenigen für Netzverstärkungen auf der Niederspannungsebene: Die Verteilnetzbetreiber melden Verstärkungen monatlich bei Swissgrid und erhalten von Swissgrid nach summarischer Prüfung eine jährliche Auszahlung. Die entsprechenden Branchenregelungen befinden sich in der Vorbereitung.

Zweites Umsetzungspaket, Inkraftsetzung per 1. Januar 2026

Anpassungen bei der Abnahme- und Vergütungspflicht

Das zweite Paket enthält die Anpassungen bei der Abnahme- und Vergütungspflicht (rev. Art. 15 EnG) per 1. Januar 2026 zum subsidiär neu zur Anwendung gelangenden «vierteljährlich gemittelten Marktpreis» (dessen Höhe gemäss FS ElCom nicht durch eine physische oder virtuelle Aufteilung von PV-Anlagen beeinflusst werden darf) bzw. zur neuen gesetzlichen Minimalvergütung (Achtung: im Parlament werden diesbezüglich bereits wieder Anpassungen diskutiert). In erster Linie gilt aber die vertraglich vereinbarte Vergütung. Bei einer einseitig publizierten Vergütung gilt diese so lange als stillschweigend akzeptiert, bis ein Produzent diese gegenüber dem Netzbetreiber nachweislich nicht (mehr) akzeptiert. Eine unterjährige Anpassung ist regulatorisch nicht ausgeschlossen (vgl. dazu i.Ü. die Q&A des FS ElCom, Update vom 25. März 2025).

HKN aus erneuerbarer Energie werden immer bedeutender. Wird abgenommene Elektrizität (inkl. HKN) für die Erfüllung der Mindestanteile erneuerbare Eigen- bzw. Inlandproduktion eingesetzt, können die Abnahmevergütung und die HKN in die Kosten eingerechnet werden. Es kann, was die Umsetzung der neuen Vorgaben zur erweiterten Grundversorgung betrifft, auf die vorangehenden Ausführungen dazu verwiesen werden.

Dynamische Netztarife

Per 1. Januar 2026 können dynamische Netznutzungstarife eingeführt werden, wie es sie heute bereits vereinzelt gibt und wie sie das neue Recht unter Einhaltung gewisser Vorgaben explizit erlaubt. Künftig wird es deshalb drei Grundmodelle für Standardnetztarife für Kunden mit Smart Meter geben:

- Netztarife mit einer nicht-degressiven Arbeitskomponente von mind. 70% wie gehabt

- Dynamische Netznutzungstarife (Arbeit oder Leistung) abhängig von effektiver Auslastung des Netzes

- Zeitvariable Leistungspreise (hier Absenkung der nicht-degressiven Arbeitskomponente auf mind. 50%), deren Höhe sich an den erwarteten Netzlasten orientieren muss und die nur jährlich angepasst werden können.

Die Konkretisierung der Grundsätze erfolgt in der StromVV. Wahltarife bleiben ebenfalls möglich. Die ElCom hat sich zu dynamischen Tarifen bisher zurückhaltend geäussert; eine Aufdatierung ihrer Fragen und Antworten zu dynamischen Tarifen bleibt abzuwarten (vgl. dazu Mitteilungen der ElCom).

Umgang mit Flexibilitäten

Dynamische Netztarife gehören in den Kontext des Umgangs mit Flexibilitäten, welcher im neuen Recht in einer grundsätzlicheren Art und Weise (Inhaberschaft, netzdienliche Nutzung, Vergütungspflicht mit Veröffentlichungspflicht) geregelt wird, mit punktuellen Regelungen auch in anderen Bereichen. Für die Verteilnetzbetreiber von Bedeutung ist namentlich der Umgang mit bestehenden Flexibilitäten, deren Nutzung weiterhin möglich bleibt, solange die Flexibilitätsinhaber, die über diese Nutzung zu informieren sind, die weitere Nutzung nicht untersagen (sog. Opt-out).

Ein wieder zurückkehrendes Thema ist die Nutzung von Flexibilität durch die Grundversorger im Sinne einer Verschiebung von Lasten. Eine solche Nutzung kann vertraglich vereinbart werden, inkl. Vergütungsregelung. Soweit eine solche Flexibilitätsnutzung nicht netzdienlich erfolgt, ist sie nicht in den Netzkosten anrechenbar.

Ausnahme vom Netznutzungsentgelt bzw. Rückerstattung

Seit 1. Januar 2025 sind nicht nur wie bereits bisher Kraftwerke für ihren Eigenbedarf, sondern auch Speicher ohne Endverbrauch formell vom Netznutzungsentgelt (NNE) ausgenommen. Damit wurde die bereits gelebte Praxis im Gesetz verankert. Diese Ausnahme umfasst gemäss der Auslegung des FS ElCom auch die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen sowie den Netzzuschlag.

Per 1. Januar 2026 werden nun auch noch die Regelungen betreffend die Rückerstattung des NNE mit den entsprechenden Vorgaben in Kraft gesetzt. Eine rückerstattungsberechtigte Speicheranlage mit Endverbrauch liegt auch bei bidirektionalen Ladestationen vor, mit welchen Elektrofahrzeuge in Zukunft zu mobilen Speichern werden sollen. Die Umsetzung ist komplex. Der Erläuternde Bericht des Bundesrats vom 19. Februar 2025 enthält detaillierte Darlegungen zu den verschiedenen Konstellationen, wie die Rückerstattung zu berechnen ist. Bei mobilen Speichern hat der Bundesrat eine pragmatische Lösung gewählt, indem die Berechnung der Rückerstattung einstweilen auf dem gesamten Volumen der aus dem Speicher zurückgespeisten Elektrizität beruht.

Es ist zu erwarten, dass sich auch das FS ElCom zu den Anwendungsfragen im Kontext der Flexibilitätsnutzung i.w.S. im Rahmen einer aufdatierten Mitteilung äussern wird.

Messwesen

Mit dem neuen Recht wird zudem klargestellt, dass das Messwesen nicht liberalisiert wird. Neu werden auch Vorgaben für das Messentgelt im Gesetz verankert, auf die Einführung einer Obergrenze wurde jedoch verzichtet. Die neuen Vorgaben, die per 1. Januar 2026 umgesetzt werden müssen, sollen mehr Transparenz schaffen.

Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG)

Wohl am meisten technische, abrechnungstechnische und rechtliche Umsetzungsfragen ergeben sich schliesslich in Bezug auf die ab 1. Januar 2026 neu ermöglichten lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG), mit welchen eine bessere Nutzung vorhandener (Dach-)Flächen für PV inkl. Speichermöglichkeiten erfolgen kann, indem das lokale Netz des Verteilnetzbetreibers für den Austausch des produzierten Stroms benutzt werden darf. Auch hier muss der Verteilnetzbetreiber entsprechende Anfragen zur relevanten Netztopologie innert 15 Arbeitstagen beantworten können. Die Bildung und Auflösung einer LEG sind jeweils drei Monate im Voraus auf das Ende eines Monats mitzuteilen.

Der Abschlag beim reduzierten Netznutzungstarif wurde vom Bundesrat auf 40% des sonst üblichen Tarifs festgelegt (mit Verringerung auf 20% bei Transformationsbedarf), wobei der Abschlag nur den Netznutzungstarif, nicht jedoch die weiteren Kostenbestandteile wie die SDL, die Kosten für die Stromreserve, den Netzzuschlag sowie die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen betrifft.

Etliche Fragen dürften mit dem Branchendokument LEG des VSE, welches derzeit erarbeitet wird, fürs Erste beantwortet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die ElCom dazu stellen wird. LEG können je nach den Gegebenheiten im Einzelfall in höchst unterschiedlichen Szenarien verwirklicht werden. Dabei gilt es jedoch immer ein paar Grundsätze zu beachten. Der Verteilnetzbetreiber behält – anders als beim ZEV – die Kundenbeziehung zu den einzelnen Teilnehmenden einer LEG und liefert insbesondere die Messdaten für die interne Abrechnung an die LEG. Auch hier ist auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu achten. Auch zu LEG finden sich detaillierte Informationen auf der Plattform lokalerstrom.ch.

Mehr Klarheit in Sicht

Die Umsetzung der zahlreichen neuen Vorgaben ist zweifellos komplex. Weitere Anhaltspunkte zur Umsetzung der neuen Regelungen soll es aber in Bälde geben:

- Der VSE ist aktuell an der Überarbeitung einer ganzen Reihe von Branchendokumenten, welche Umsetzungsfragen betreffen, darunter namentlich auch das Kostenrechnungsschema Grundversorgung (KRSG). Der VSE will die aktualisierten Fassungen möglichst noch diesen Frühling verabschieden.

- Auch das FS ElCom hat weitere Umsetzungsdokumente in Aussicht gestellt, was die neuen Vorgaben für die Grundversorgung und weitere Umsetzungsfragen betrifft, welche in den Anfang März veröffentlichten Q&A noch ausgespart wurden. Das FS ElCom wird ausserdem Anfang Mai seine jährlichen Informationsveranstaltungen abhalten, an welchen die neuen Umsetzungsfragen im Fokus stehen dürften.

Für die Verteilnetzbetreiber geht es nun 2025 darum, die neuen Regelungen aus technischer und abrechnungstechnischer Hinsicht (Datenbereitstellung) umsetzbar zu machen und auf sich im Zusammenhang mit der Umsetzung ergebende rechtliche und andere Fragen erste Antworten zu erhalten. Für die Grundversorger Priorität haben dürfte die Umsetzung der konkretisierten Vorgaben für die Grundversorgungstarife. Nicht vergessen gehen sollten aber auch die neuen Transparenzvorgaben, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Sunshine-Regulierung, deren Ergebnisse von der ElCom neu veröffentlicht werden dürfen.