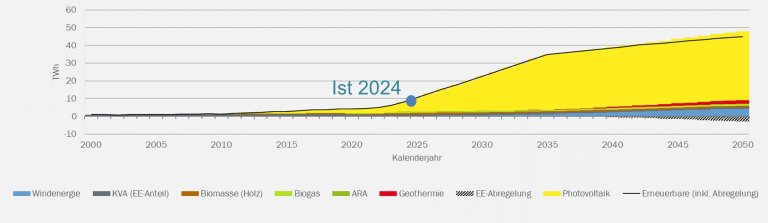

Das am 9. Juni 2024 vom Volk angenommene Stromgesetz beinhaltet ehrgeizige Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz. So sollen bis 2035 zusätzlich 35 TWh pro Jahr aus erneuerbaren Energien ohne Wasserkraft produziert werden, bis 2050 sind es 45 TWh pro Jahr. Gleichzeitig soll der Import im Winterhalbjahr 5 TWh nicht überschreiten. Im Gesetz wird keine weitere Aufteilung auf Produktionsarten ausgeführt, angesichts der begrenzten Möglichkeiten bei der Biomasse, Akzeptanzproblemen beim Wind und mangelnder technologischer Reife anderer Produktionsarten dürfte der weitaus grösste Teil aber auf die Photovoltaik (PV) entfallen, die als einzige zur Verfügung stehende Technologie in grösserem Umfang skalierbar ist.

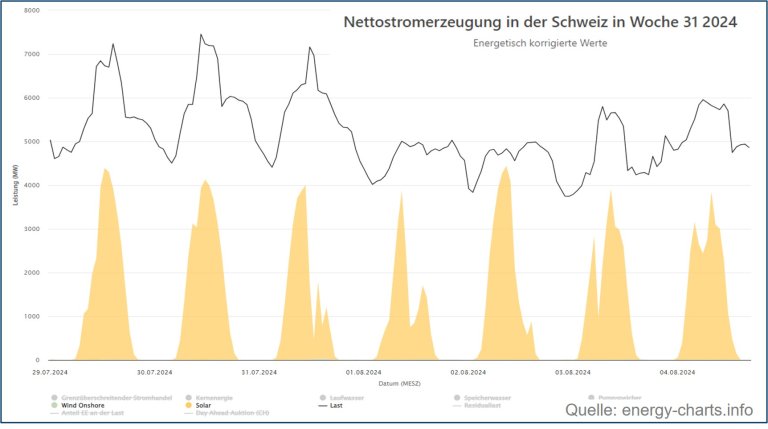

Obwohl der bisherige Zubau auf dem Zielpfad liegt, kann der eingeschlagene Weg nicht einfach weitergegangen werden. In Zeiten niedriger Last aber hoher Sonneneinstrahlung deckt die derzeitige PV-Produktion bereits heute in einzelnen Stunden fast die gesamte Last in der Schweiz (Bild 2). In diesen Situationen ergeben sich regelmässig negative Marktpreise. Eine einfache Skalierung des bisherigen Zubaus auf die Ziele aus dem Stromgesetz würde zu einer drastischen Verschärfung dieser Situationen führen. Die entstehenden Einspeisespitzen werden weder durch eine Flexibilisierung der Lasten noch durch eine begrenzte Abregelung vollständig kompensiert werden können. Auch die Leistung der Pumpspeicher in der Schweiz wird bei Weitem nicht ausreichen, um die immensen Überschüsse an sonnigen Sommernachmittagen aufzunehmen. Da unsere Nachbarländer ähnliche Zubauziele wie wir verfolgen, stellt auch der Export keine Option dar.

Überlagert besteht ausserdem das Problem, dass der überwiegende Teil des Zubaus die Produktionsmenge im Sommer steigern würde, der zusätzliche Bedarf aber vor allem im Winter entsteht. Die ohnehin bestehende Ungleichheit zwischen Sommer und Winter bei Produktion und Verbrauch wird dadurch noch verstärkt.

Das Problem beschränkt sich dabei nicht auf die Energiebilanz, auch die Netze können eine Skalierung des bisherigen PV-Zubaus nicht bewältigen. Bild 3 zeigt die heutige PV-Produktion, hochgerechnet auf die Ziele des Stromgesetzes im Vergleich zur heutigen Last. Die bisherige maximale Netzlast beträgt ca. 10 GW – für diese Leistung sind die Verteilnetze heute ausgelegt. Es ist leicht zu erkennen, dass auch die Verteilnetze die Skalierung des bisherigen Zubaus auf die Ziele des Stromgesetzes nicht verkraften. Wegen der ungleichen lokalen Verteilung von Last und Einspeisung dürfte die Situation in vielen Verteilnetzen sogar noch wesentlich drastischer ausfallen, als in dieser groben, summarischen Analyse dargestellt.

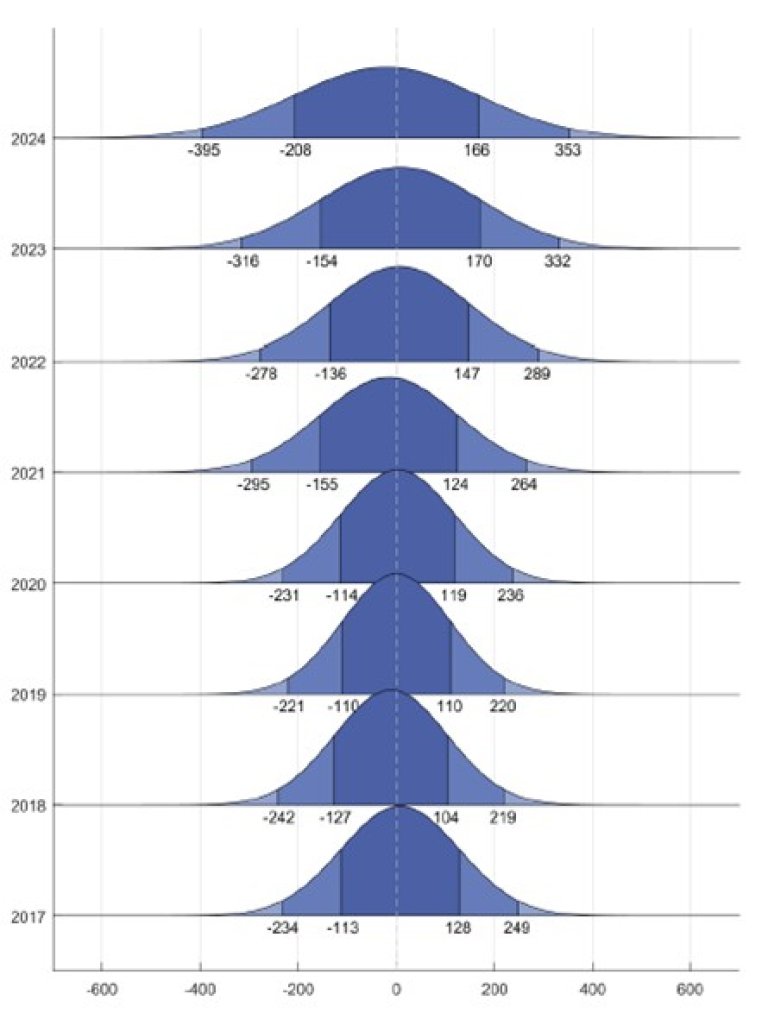

Auch bei der Systemstabilität verursacht der PV-Ausbau zunehmend Schwierigkeiten. Diesen kann zwar mit verbesserten Prognosemodellen begegnet werden, letztlich werden dadurch aber nur die Auswirkungen gedämpft. Der zugrundeliegende Treiber – die Zunahme der volatilen Produktion – bleibt bestehen. Bild 4 zeigt, dass insbesondere die grossen Systemunausgeglichenheiten in der Regelzone Schweiz kontinuierlich zunehmen. Das bisher prominenteste Beispiel war der 22. April 2024, an dem die Unausgeglichenheit bis zu 1400 MW betragen hat.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der bisherige Weg zwar ein Erfolg ist, aber so nicht weiter gegangen werden kann. Mittel- bis langfristig muss ein Modell gefunden werden, das die PV-Produktion vollständig in das Energiesystem integriert.

Integration der PV-Produktion in den Energiemarkt

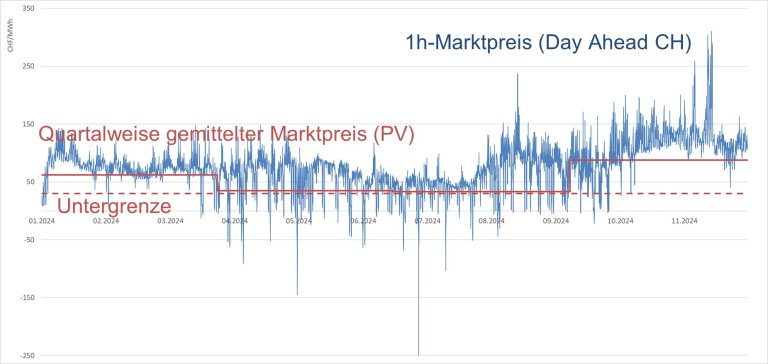

Bisher wird die Einspeisung der allermeisten PV-Anlagen pauschal pro eingespeister kWh vergütet. Basierend auf dem neuen Stromgesetz gelten ab 2026 für diese Anlagen quartalsweise gemittelte Marktpreise mit einer Untergrenze. Bei beiden Modellen werden die Marktpreisschwankungen – insbesondere negative Preise – nicht an die Produzenten weitergegeben. Bild 5 zeigt den Marktpreis 2024 und das neue Vergütungsmodell an einem Beispiel. Für die Produzenten besteht kein Anreiz, ihr Einspeiseverhalten an den Marktpreisen auszurichten – sogar zu Zeiten negativer Preise erfolgt eine Vergütung.

Um zu erreichen, dass die Energie dann eingespeist wird, wenn sie gefragt ist, sind Marktpreise das richtige Mittel: Sie reflektieren den Wert der Energie zum jeweiligen Zeitpunkt. Negative Marktpreise zeigen, dass kein Bedarf besteht. Um die Integration der PV-Anlagen in den Energiemarkt zu erreichen, muss die Vergütung für rückgespeiste Energie den Marktpreisen auf 1h-Basis (künftig auf 15Min-Basis) entsprechen. Untergrenzen oder Prämien sind dabei zu vermeiden, damit tiefe, insbesondere negative Marktpreise ihre Wirkung entfalten können.

Dadurch wird ungesteuerte PV-Einspeisung an Wert verlieren, während die Ergänzung einer PV-Anlage mit einem lokalen Speicher und einem Energiemanagementsystem (EMS) wirtschaftlich attraktiver wird. Ausserdem entsteht ein genereller Anreiz, die Ausrichtung von Anlagen den Preismustern anzupassen (Ost-West-Ausrichtung oder steilere Anstellwinkel für mehr Winterproduktion).

Marktpreise für eingespeiste Energie verrechnen

Integration der PV-Produktion in die Netze

Produzenten sind im Schweizer Marktmodell von der Netznutzung befreit. Dadurch sind die Möglichkeiten von Seiten der Verteilnetze, Preissignale zu geben, begrenzt.

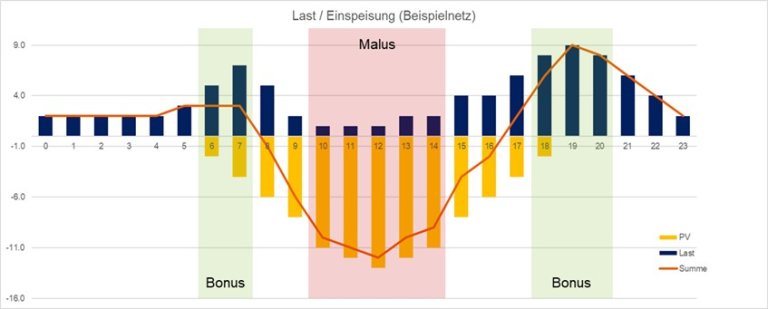

Bild 6 zeigt exemplarisch die Situation in einem Verteilnetz einer Wohngemeinde mit zunehmender PV-Einspeisung. Die bisherige Netzauslegung anhand der höchsten Lastspitze am Abend wird dabei zunehmend durch die höhere Einspeisespitze am Mittag ersetzt. Sobald diese Situation erreicht ist, wird PV zum Kostentreiber im Netz.

In dieser Situation sollte die erste Massnahme darin bestehen, den Netznutzungstarif so auszugestalten, dass die Endverbraucher einen Anreiz haben, ihre Last auf den Zeitpunkt der Einspeisung zu verschieben. Reicht dies nicht aus, sollte es dem Netzbetreiber erlaubt werden, ein direktes Preissignal an die Produzenten zu geben. Der Grundsatz, nach dem Produzenten von der Netznutzung befreit sind, kann aufrechterhalten werden, wenn dieses Preissignal als Umlage ausgestaltet wird. Die Idee hierbei ist es, dass der Netzbetreiber zu einigen Stunden einen Malus für Einspeisung verrechnet, die Erlöse aber zu anderen Stunden des Tages wieder an die Produzenten ausschütten muss.

Dadurch wird ungesteuerte PV-Einspeisung an Wert verlieren, während die Ergänzung einer PV-Anlage mit einem lokalen Speicher und einem EMS wirtschaftlich attraktiver wird. Die Ausgestaltung als Umlage stellt sicher, dass der Verteilnetzbetreiber das Instrument erst dann einsetzt, wenn es nötig ist, da er netto keine zusätzlichen Erlöse erzielen kann.

Netzumlage im Verteilnetz ermöglichen

Integration der PV-Produktion in den SDL-Markt

Die PV-Produktion ist volatil und in manchen Wettersituationen schlecht prognostizierbar. Der zunehmende Ausbau hat deshalb das Potenzial, den Bedarf an Regelleistung und Regelenergie zu erhöhen. Die Systemdienstleistungs (SDL)-Produkte, über die Swissgrid diese Regelleistung und -energie beschafft, weisen derzeit noch Zugangshürden auf, die eine Teilnahme von PV-Anlagen oder Pools von PV-Anlagen am SDL-Markt verhindern. Zu denken ist hier insbesondere an lange Vorhaltezeiten, die Länge von Angebotsblöcken und die Definition der angebotenen Mengen.

Indem Produkte geschaffen werden, welche die spezifischen Eigenschaften der PV-Produktion berücksichtigen, leistet diese künftig einen Beitrag zur Lösung der Probleme. Ausserdem entsteht eine zusätzliche Einnahmequelle, wodurch die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen verbessert werden kann.

Swissgrid führt mit PV4Balancing bereits ein erstes Pilotprojekt durch, welches die Teilnahme von PV-Produktion am Markt für negative Tertiärregelenergie ermöglichen soll. Dieser Weg ist richtig und sollte konsequent weitergegangen werden.

SDL-Produkte für (gepoolte) PV-Produktion anbieten

Wirtschaftlichkeit bei vollständiger Systemintegration

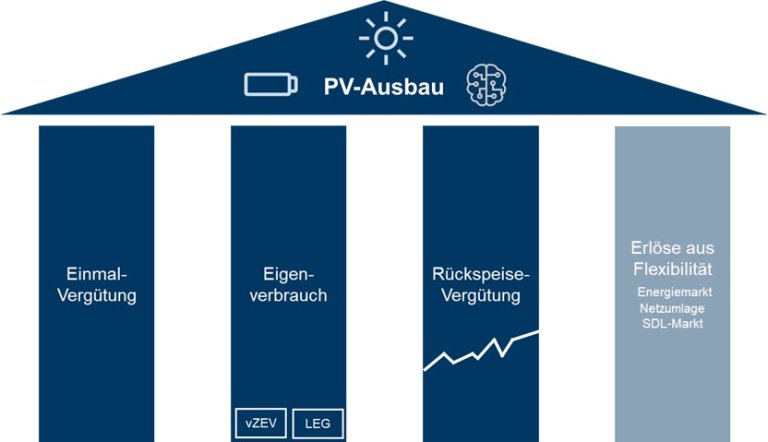

Die vorgeschlagenen Massnahmen werden einerseits die Erlöse, andererseits auch die Kosten von PV-Anlagen beeinflussen. Um die Zubauziele weiter zu erreichen, muss das Fördermodell für PV neu austariert werden. Momentan basiert die PV-Finanzierung für Anlagen bis 150kW auf den drei Säulen Einmalvergütung, Eigenverbrauch und Rückspeisevergütung.

Die Rückspeisevergütung würde bei Einführung von Marktpreisen unter Druck kommen, der Eigenverbrauch wurde aber bereits mit den neuen Instrumenten der virtuellen Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (vZEV) und der lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) gestärkt. Ausserdem kommen mögliche Erlöse aus Flexibilität neu hinzu. Auf der Kostenseite stehen Aufwendungen für lokale Speicher und EMS, um auf dynamische Signale adäquat reagieren zu können.

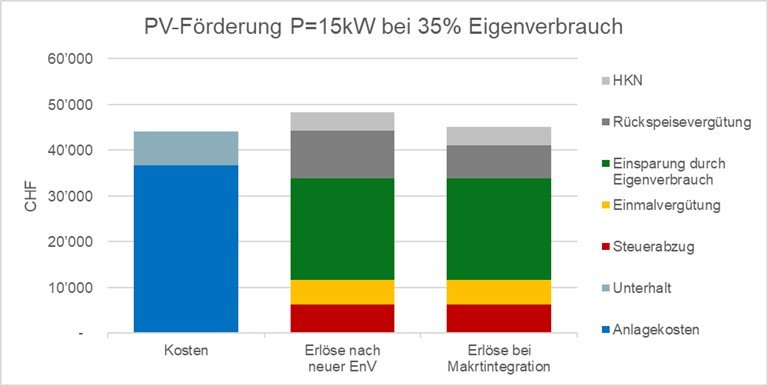

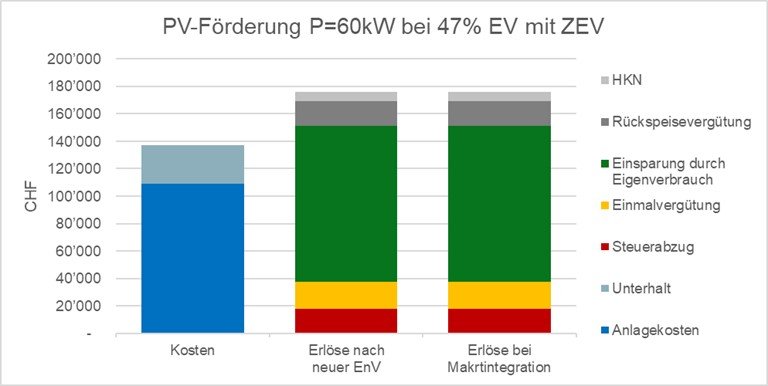

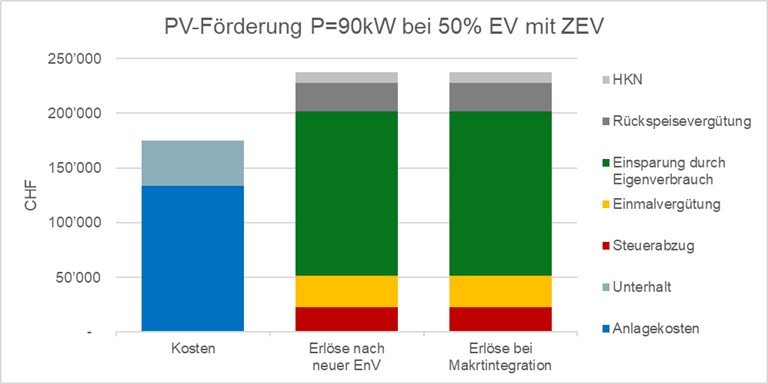

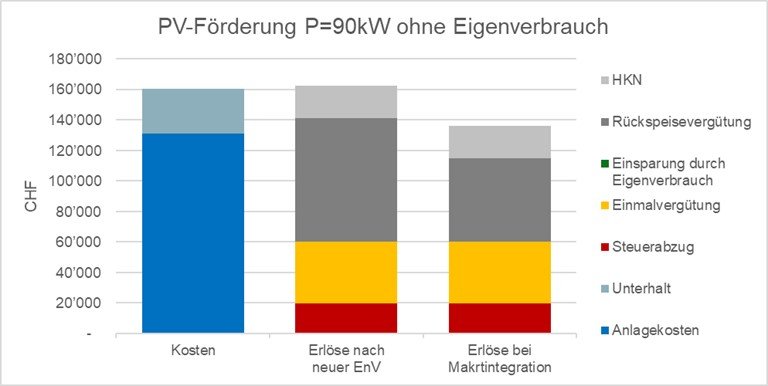

Anhand der Zahlenwerte aus dem erläuternden Bericht zur neuen Energieverordnung lässt sich für typische Anlagen beziffern, welche Finanzierungssäule jeweils wie stark trägt. Anhand einer Auswertung der Schweizer Marktpreise 2024 mit einem PV-Einspeiseprofil lassen sich ausserdem die Auswirkungen der vollständigen Marktintegration abschätzen. Alle Werte wurden auf 25 Jahre abgezinst. Die Bilder 8 bis 11 zeigen das Ergebnis.

Wie man sieht, stellen die vermiedenen Kosten durch Eigenverbrauch die wichtigste Säule der Anlagenfinanzierung dar. Nur bei Anlagen ohne Eigenverbrauch sind die Erlöse aus der Rückspeisung wirklich relevant. Eine Vergütung zu Marktpreisen ohne Mindestvergütung wäre für die Finanzierung der meisten Anlagen ausreichend. Da Mindestvergütungen nichts anderes als eine Förderung zulasten der grundversorgten Endkund*innen darstellen, würden bei einer Umstellung Fördermittel reduziert. Auch bei der Einmalvergütung besteht Spielraum: Nicht alle Anlagen sind für die Finanzierung auf dieses Element angewiesen. Berücksichtigt werden sollte ausserdem, dass die Anlagekosten seit Jahren stetig sinken. Eine Neuausrichtung der Förderung könnte diese Spielräume nutzen.

Eine zukünftige Förderung sollte sich darauf konzentrieren, den Anlagen zu helfen, sich vollständig in das Energiesystem zu intergieren. Das heisst, dass EMS und lokale Speicher bei den Anlagen gezielt gefördert werden sollten, damit die Anlagen auf Marktpreise und eine eventuelle Netzumlage reagieren können. Um die gewünschte höhere Winterproduktion zu erreichen, können die bestehenden Anreize wie Neigungswinkel- und Höhenbonus stärker akzentuiert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine vollständige Integration der PV-Anlagen in das Energiesystem möglich erscheint, ohne dabei die Fördersumme wesentlich zu erhöhen.

Fazit

Um die Zubauziele bei der PV-Einspeisung zu erreichen, muss diese mittel- bis langfristig vollständig in das Energiesystem integriert werden. Dies gelingt nur dann, wenn die Teilsysteme (Energie, Netz und System) ihre echten Kosten und Preise weitergeben können. Um die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen in diesem Umfeld zu erhalten, ist eine teilweise Neuausrichtung der Förderung nötig. Schlüsselkomponenten sind hierbei lokale Speicher und EMS, die gezielt in die Förderung einbezogen werden sollten.