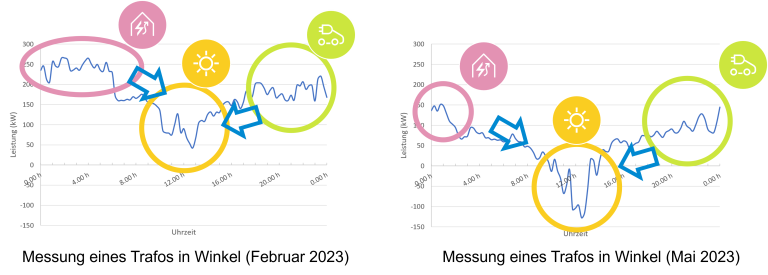

Der Ausbau der Solarenergie schreitet voran, es gibt immer mehr Elektroautos und Wärmepumpen. Eine Herausforderung, die unser Stromnetz an seine Belastungsgrenze bringt. Um Schritt halten zu können, muss das Netz ausgebaut werden. Wie aber kann das Stromnetz fit für die Zukunft gemacht werden ohne teuren Ausbau der Infrastruktur? Diese Frage beschäftigt derzeit die gesamte Strombranche. Auf der Suche nach Antworten hat EKZ im Herbst 2021 das Pilotprojekt OrtsNetz ins Leben gerufen. Gemeinsam mit der ETH Zürich und unterstützt vom Bundesamt für Energie (BFE) untersuchte EKZ in den darauffolgenden drei Jahren in der Zürcher Gemeinde Winkel, wie intelligente Netze dazu beitragen können, den Netzausbau zu reduzieren oder diesen zumindest hinauszuzögern. Konkret wurde untersucht, wie der Stromverbrauch mit intelligenten Systemen und tariflichen Anreizen gesteuert werden kann und Lastspitzen im Netz so gebrochen werden können. Denn je geringer die Spitzenlast, desto weniger Netzausbau ist nötig. Vereinfacht gesagt: Die Leistung bestimmt, wie das Netz dimensioniert werden muss.

Ziel und Ansatz von OrtsNetz

Die dezentrale Stromerzeugung und die zunehmende Elektrifizierung in den Bereichen Mobilität und Wärme stellen erhebliche Anforderungen an das Stromnetz. Variable Lasten und lokale Stromspeicher können dazu beitragen, das Netz zu entlasten und so den weiteren Ausbau der lokalen Erzeugung zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, sollte jedoch nicht (nur) eine hohe Eigenverbrauchsquote belohnt werden, sondern es muss eine gleichmässigere Netzauslastung erreicht und die Kosten des Netzes müssen fair verteilt werden. Ziel des Pilotprojekts OrtsNetz war es, durch eine gleichmässigere Netzauslastung und eine faire Kostenverteilung ein Netz der Zukunft zu ermöglichen, das den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien unterstützt. Der Ansatz von EKZ zielte darauf ab, netzdienliches Kundenverhalten über dynamische Tarife zu belohnen, die Attraktivität intelligenter Steuerungsmechanismen zu erhöhen und schliesslich ein gesellschaftlich erwünschtes Verhalten der Netzteilnehmer zu fördern.

Anders ausgedrückt: OrtsNetz wurde ins Leben gerufen, um Alternativen zum klassischen Netzausbau zu entwickeln. Statt den Ausbau der physischen Infrastruktur voranzutreiben, liegt der Fokus im OrtsNetz auf einer intelligenten Nutzung der vorhandenen Netzressourcen. Dabei spielen drei zentrale Elemente eine Rolle:

- Neue Tarifmodelle: Diese bieten Preisvariationen, die darauf abzielen, den Stromverbrauch in Zeiten geringer Nachfrage und/oder hoher Einspeisung zu lenken.

- Automatisierung und Lastmanagement: Durch automatisierte Systeme können Lasten effizient verteilt und Spitzenbelastungen reduziert werden.

- Speichertechnologien: Lokale Speicherlösungen ergänzen das System.

Ein entscheidender Vorteil der getesteten Elemente ist ihre Skalierbarkeit: Sie können nicht nur im lokalen Pilotprojekt in Winkel angewendet werden, sondern lassen sich auch auf andere Netze – sprich das gesamte EKZ-Versorgungsgebiet – ausweiten. Durch die Integration der lokalen Nutzung von lokal produzierter Solarenergie ermöglicht OrtsNetz zudem eine effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien.

Warum gerade in Winkel?

Für die erfolgreiche Umsetzung von OrtsNetz wurde sowohl aufseiten der Kundinnen und Kunden als auch aufseiten von EKZ die modernste Infrastruktur benötigt. Eine Ausgangslage, die in Winkel gegeben war. So war die Gemeinde beim Smart-Meter-Rollout weit fortgeschritten und hatte zudem auch die Trafostationen bereits mit Glasfaseranschluss ausgerüstet. Hinzu kam, dass in Winkel vergleichsweise viele Photovoltaikanlagen sowie zahlreiche flexible Lasten wie Boiler, Wärmepumpen und Ladestationen vorhanden waren. Somit sah das Netz in Winkel bereits zum Start des Projekts so aus, wie viele Netze in den nächsten 10 bis 15 Jahren aussehen werden.

Gemeinsam mit der ETH Zürich und unterstützt vom Bundesamt für Energie hat EKZ hier mit dem Pilotprojekt OrtsNetz erforscht, wie ein intelligentes Stromnetz zukünftig aussehen könnte. (Bilder: Sophie Stieger)

Während OrtsNetz voll und ganz vom Gemeinderat unterstützt und mitgetragen wurde, war die Teilnahme für die Winkler Bevölkerung freiwillig. Rund 30 Prozent der 2100 Privatkundinnen und Privatkunden in der Gemeinde registrierten sich für das Pilotprojekt. Die Teilnahme war mit keinerlei Komforteinbussen oder Einschränkungen beim Strombezug verbunden.

Damit der lokale Energieverbrauch bei hoher lokaler Photovoltaikproduktion oder lokalen Spitzenlasten beeinflusst werden konnte, waren zum Teil Lastschaltgeräte erforderlich. Mit diesen Geräten konnte die Last von Boiler und Wärmepumpe automatisch ein- oder ausgeschaltet werden, ohne spürbare Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden. Die Lastschaltgeräte wurden als zusätzliche Box im Tableau von 65 teilnehmenden Haushalten eingebaut. Elektroautos wurden direkt über die Cloud gesteuert ohne zusätzliche Installation.

Projektphasen: lokaler Strommarkt, neue Tarifmodelle und intelligente Steuerung

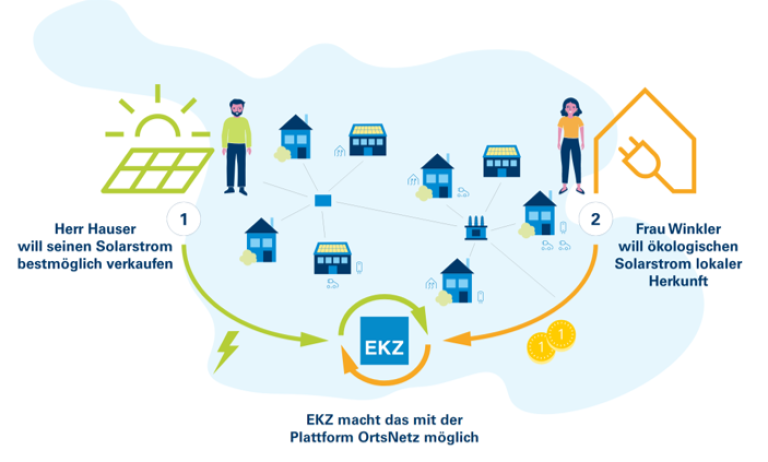

In einer ersten Projektphase hatten die teilnehmenden Winkler Haushalte ab Juli 2022 die Möglichkeit, sich auf einer EKZ-Online-Handelsplattform zu registrieren, um dort den lokal produzierten Solarstrom (HKN) über einen lokalen Strommarkt zu handeln: Wer den ökologischen Strom aus dem Dorf wollte, musste dafür einen Aufpreis zahlen. Der Zuschlag ging an den Haushalt mit der Solaranlage. Dies ermöglichte eine effiziente Nutzung der lokal produzierten erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Entlastung des Netzes. Rund 140 Privatkundinnen und Privatkunden nahmen am lokalen Strommarkt teil, davon ca. 100 Abnehmende und ca. 40 Produzierende.

In der zweiten Projektphase (Oktober 2023 bis Dezember 2024) wurden im OrtsNetz neue Tarifmodelle erforscht. Dies mit dem Ziel, die Kundinnen und Kunden mittels finanzieller Anreize dazu zu bewegen, das vorhandene Flexibilitätspotenzial beim Bezug zu nutzen – und Lastspitzen so zu reduzieren. Parallel zum Versuch mit den Tarifmodellen wurde zudem auch der Einsatz von intelligenten Steuerungen von Boilern, Wärmepumpen und Elektroautos untersucht. Dies ebenfalls mit dem Ziel, die Lasten durch automatische Steuerung gleichmässiger über den Tag zu verteilen.

Drei Tarifvarianten wurden parallel getestet, um herauszufinden, welche das grösste Entlastungspotenzial stemmen kann und welche Lastverschiebungen tatsächlich möglich sind:

- Einheitstarif mit direkter Steuerung

Haushalte mit einer Wärmepumpe, einem Boiler oder einem Elektroauto, die diese stromintensiven Installationen automatisch steuern liessen, bezahlten einen günstigen Einheitstarif. - Statischer Tarif

Der Strom war in fixen Zeitfenstern günstig – dann, wenn die Last tief und/oder die Einspeisung hoch war, sprich bei hoher Sonneneinstrahlung. - Dynamischer Tarif

Die dynamischen Preise bewegten sich in einer vorgegebenen Bandbreite, wobei der jeweils gültige Tarif eine Viertelstunde im Voraus auf einem Onlineportal einsehbar war.

Die zugrundeliegende Stossrichtung war bei allen drei Tarifmodellen dieselbe: die Lasten sollten über den Tag verteilt werden und sich an der lokalen Erzeugung orientieren. Netzdienliches Verhalten wurde mit günstigen Tarifen belohnt. Wollte man hingegen dann Strom beziehen, wenn alle wollen, bezahlte man dementsprechend mehr.

Ergebnisse

Die Ergebnisse von OrtsNetz zeigen, dass durch die Kombination aus dynamischen Tarifen und direkter Steuerung eine Reduktion der Solarspitzen im Netz von rund fünf Prozent erreicht werden konnte. Allerdings ist der Zubau von Solarenergie so gross, dass trotz dieser Massnahmen weiterhin in den Netzausbau investiert werden muss.

Hinsichtlich der realisierten Kosteneinsparungen konnten allen voran die Kundinnen und Kunden mit flexiblen Lasten (Boiler, Wärmepumpe, Elektroauto) profitieren. Diese Kundengruppe konnte eine durchschnittliche jährliche Kosteneinsparung realisieren, die zwischen 100.- und 160.- Franken liegt. Bei Kundinnen und Kunden ohne flexible Last fällt der Verbrauch im Vergleich generell deutlich tiefer aus. Somit ist auch die verzeichnete Einsparung mit durchschnittlich rund 25.- Franken pro Jahr niedriger.

Ein wichtiger Hebel für die Wirksamkeit von dynamischen Tarifen und direkter Steuerung wurde im Verfahren für die Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer identifiziert (Opt-in vs. Opt-out): Während sich via Opt-in gerade mal 15 Prozent der Kundinnen und Kunden für eine Teilnahme registrierten, konnte beim Opt-out-Ansatz eine Teilnahmequote von 95 Prozent erzielt werden. Anders ausgedrückt: Nur ein verhältnismässig kleiner Teil der Anwohnenden interessiert sich aktiv für die dynamischen Tarife und die direkte Steuerung. Für den Grossteil der Bevölkerung scheinen die Massnahmen keine genügend grosse Relevanz zu haben, um sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Vor dem Hintergrund, dass die geltende Rechts- und Regulierungslage für neu ans Netz angeschlossene Lasten ein Opt-in-Verfahren anordnet, ist somit bei der Einführung von netzdienlichen Massnahmen wie dynamischen Tarifen und intelligenten Steuerungen gegenüber den Kundinnen und Kunden mit erheblichem Überzeugungsaufwand zu rechnen.

Fazit und Ausblick

Mit OrtsNetz ist es gelungen, einen wichtigen Impuls für die Energiewende zu setzen. Das Pilotprojekt veranschaulicht, wie die Digitalisierung des Netzes eine präzisere Steuerung der Lastflüsse und eine wirtschaftlichere Netzplanung ermöglicht. Dadurch kann der Netzausbau gezielt dort erfolgen, wo er wirklich notwendig ist. Darüber hinaus helfen digitale Lösungen, das Netz aktiv zu entlasten. Dynamische Tarife schaffen Anreize, den Strom dann zu nutzen, wenn er im Überfluss verfügbar ist. Netzengpässe können so entschärft werden. Ergänzend dazu ermöglichen direkte und auf Wetter- und Netzauslastungsdaten basierende Steuerungen eine effiziente Nutzung der vorhandenen Infrastruktur.

Basierend auf den Erkenntnissen von OrtsNetz führt EKZ im Tarifjahr 2026 einen dynamischen Wahltarif ein. Parallel dazu treiben wir auch den Ersatz der bestehenden Rundsteuerungen durch intelligente Steuerungen voran. Aufgrund des erforderlichen Hardware-Austauschs, der vor Ort erfolgt, dauert das – im Vergleich zur Einführung des dynamischen Wahltarifs – deutlich länger. Gemäss Schätzungen dürfte der Rollout der intelligenten Steuerungen im gesamten EKZ-Versorgungsgebiet bis voraussichtlich Ende 2030 andauern.

Was EKZ besonders freut: OrtsNetz hat die Jury des Watt d’Or 2025 überzeugt. Mit dem renommierten Schweizer Energiepreis zeichnet das BFE innovative und zukunftsweisende Energieinitiativen und Projekte von Schweizer Unternehmen und Hochschulen aus, die einen besonderen Beitrag zur Energiezukunft der Schweiz leisten.