Zusammenfassung

Aufgrund des starken Wachstums im Netzbau zur Bewältigung der Energiewende in Deutschland hat ein Übertragungsnetzbetreiber beschlossen, seinen Netzbaubereich in zwei Einheiten aufzuteilen. Eine externe Prozessberatung begleitete das Design der neuen Einheiten mit einem systemischen Organisationsentwicklungsansatz nach Trigon. Das Projekt konnte sowohl zeitlich als auch qualitativ in den vorgegebenen Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgte ohne Widerstand und wurde vom Betriebsrat unterstützt.

Die Transformation des Energiesystems erfordert in Deutschland ebenso wie in der Schweiz den Um- und Ausbau des Stromnetzes. Die Umsetzung der Energiewende bringt dementsprechend grosse Herausforderungen für Netzbetreiber mit sich. Im Folgenden wird das Beispiel eines Übertragungsnetzbetreibers in Deutschland vorgestellt, der diesen Herausforderungen mit einer Reorganisation begegnet ist. Dabei wurde er von einer externen Prozessberatung unterstützt.

Der Übertragungsnetzbetreiber plant und realisiert deutschlandweit Netzausbauprojekte mit einem Budget von bis zu 10 Milliarden €. Vor der erfolgreichen Reorganisation stellten zwei Faktoren die grössten Hürden für eine reibungslose Umsetzung dieser Netzausbauprojekte dar: das starke Wachstum der Belegschaft und die Organisationsstruktur.

Vor Start der Reorganisation hatte das Unternehmen bereits mehrere Jahre ein starkes Personalwachstum erlebt. Aus diesem Grund war der Erfahrungsschatz in der Belegschaft gering. Zudem beschäftigte der Netzbaubereich viele Externe: auf eine intern angestellte Person mindestens eine externe. Dadurch bestand ein hoher Bedarf an Austausch und Lernmöglichkeiten. Des Weiteren erwartete der Übertragungsnetzbetreiber in den kommenden zwei Jahren ein zusätzliches Wachstum der Belegschaft um bis zu 50%, insbesondere im Netzbaubereich.

Organisatorisch gab es im Unternehmen vor Start der Reorganisation eine Projektorganisation, die für die Umsetzung eines grossen Gleichstrom-Kabelprojektes verantwortlich war. Diese war einerseits physisch von der «historischen» Unternehmung getrennt und zwei Autostunden vom historischen Hauptsitz entfernt. Andererseits hatten die «neue» Projektorganisation und die «historische» Unternehmung aufgrund der geografischen Distanz und des unterschiedlichen Fokus unterschiedliche Zusammenarbeitsformen entwickelt, die untereinander nicht kompatibel waren. Dadurch blieben viele Synergien und Potenziale ungenutzt.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, beschloss die Geschäftsleitung, den Netzbaubereich per 1. Januar 2024 neu in zwei Bereiche mit direkter Berichtslinie zur Geschäftsführung aufzuteilen. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen den Standorten sowie den Aufbau einer gemeinsamen Kultur und eines gemeinsamen Projektverständnisses zu fördern. Auftraggeber des Reorganisationsprojekts waren die beiden neuen Bereichsleiter.

Um die bestehende Organisation sinnvoll in zwei neue Bereiche aufzuteilen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Projekten und Fachbereichen sowie zwischen den beiden neuen Bereichen auf ein neues Niveau zu bringen, wurde eine externe Prozessberatung zur Unterstützung hinzugezogen. Neben den drei Autoren war ebenfalls Frau Evelyn Gierth Teil des Beraterteams. Der Auftrag umfasste folgende Rahmenbedingungen:

- Die laufenden Projekte sollten durch die Reorganisation nicht gestört werden.

- Die neue Organisationsstruktur sollte sechs Monate nach Auftragserteilung umgesetzt sein.

- Aus der neuen Struktur heraus sollte die Umsetzung der Prozesse und Funktionen / Rollen sichergestellt werden.

- Die Prozessberater:innen sollten das Projekt während rund einem Jahr (Konzept und Umsetzungsbegleitung) betreuen.

Beratungsansatz: Systemisches Verständnis und Konzept

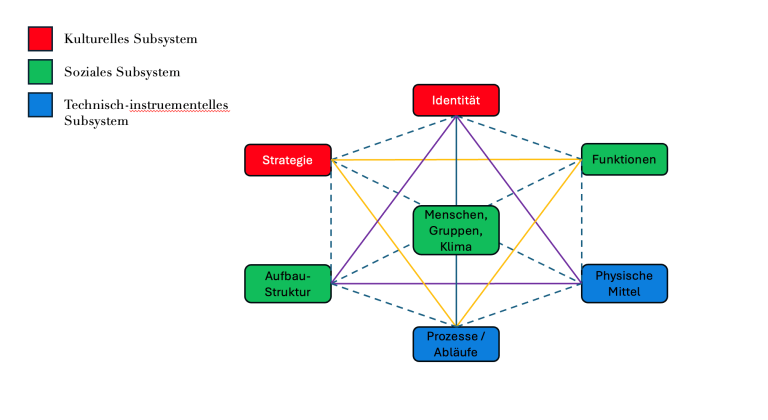

Grundlage für die Reorganisation des Übertragungsnetzbetreibers war ein systemischer Organisationsentwicklungsansatz nach Trigon. Dieser betrachtet Unternehmen als ganzheitliches System, das sich aus dem Zusammenwirken wesentlicher Elemente ergibt. Nach diesem Modell gibt es sieben Wesenselemente, die jede Organisation konstituieren: Identität (I), Strategie (S), Aufbau-Strukturen (AS), Menschen / Gruppen / Klima (M), Funktionen (F), Prozesse / Abläufe (A) und physische Mittel (P).

Jede organisationale Frage oder Veränderungsmassnahme kann auf ihre Auswirkungen hin zu allen Wesenselementen betrachtet und stimmig – in den relevanten Wechselwirkungen zueinander – ausgestaltet werden.

Diese Betrachtungsweise ermöglicht es auch, die Ziele eines Projektes konsistent abzubilden. Beispielhaft werden hier einige konkrete, mit den Auftraggebern besprochene Ziele der Reorganisation des Übertragungsnetzbetreibers dargestellt:

- Die Kultur fördert die Zusammenarbeit auf der Basis von Gemeinsamkeiten und gegenseitiges Ergänzen auf der Basis von Unterschieden. Die Logik der Organisation in zwei Bereichen wird von allen mitgetragen. (I/S)

- Die Verantwortlichkeiten der Abteilungen und Teams sind definiert und verteilen sich auf beide neuen Bereiche entlang der unterschiedlichen Projekt- und Linienlogik. Wo nötig, sind Änderungen von Verantwortlichkeiten dokumentiert und umgesetzt. (A)

- Teams und Fachbereiche sind einem Bereich organisatorisch zugeordnet. Die interne Aufbauorganisation (AS) der beiden Bereiche ist definiert und ermöglicht eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Es herrscht Klarheit darüber, welche Teams und Funktionen einem oder beiden Bereichen – im Sinne einer Querschnittsfunktion – zuarbeiten. (AS/F)

Neben diesen Ergebniszielen wurden auch Ziele für den Organisationsentwicklungsprozess definiert. Diese bilden die relevanten Basisprozesse der Organisationsentwicklung ab. Beispielhaft sind hier die Prozessziele für die erste Phase des Reorganisationsprojekts dargestellt. Für jede Phase wurden diese mit den Auftraggebern jeweils wieder geklärt:

- Die Beteiligten (Auftraggeber, Projektleiterinnen) haben den Auftrag geklärt, die Rahmenbedingungen festgelegt und die Ist-Situation verstanden.

- Die Projektleitung hat das Transformationsprojekt organisiert. Die Auftraggeber haben die Mitglieder der Gremien bestimmt und die Projektgruppe hat den Kick-off des Projekts erfolgreich durchgeführt.

- Die Projektgruppe hat einen ersten Plan unter Berücksichtigung bisheriger Erfahrungen aus Change-Projekten erarbeitet. Die Projektgruppe hat in Abstimmung mit den Auftraggebern den Rahmen für ein gesundes Umsetzungstempo gesetzt.

- Die Vorgesetzten haben ihre Mitarbeitenden über die Neuorganisation per 1. Januar 2024 und über die Form ihres Einbezugs und ihrer Mitarbeit gut informiert.

- Die mandatierten Mitarbeitenden haben ein erstes Bild über die zukünftige Organisation innerhalb der Rahmenbedingungen der Auftraggeber skizziert. Die mandatierten Mitarbeitenden konnten relevante Perspektiven aus beiden Bereichen und Bedenken wie auch Ideen für das Transformationsdesign einbringen.

Auf dieser Basis erarbeiteten die externen Berater:innen das Transformationsdesign:

Im Sinne eines «caveat lector» sei hier darauf hingewiesen, dass dies eine modellhafte Beschreibung einer Organisation ist und dass, frei nach A. Korzybski, «die Karte nicht die Landschaft ist». Das Modell ist hilfreich, wird in unserem Verständnis aber rein kurativ und nicht normativ eingesetzt (im Sinne einer Expertenerläuterung). Es soll den Berater:innen helfen, die zieldienlichen Vorgehensweisen und Formate vorzuschlagen, welche die Themen der Organisation besprechbar machen.

Gremien des Projekts

Der Aufbau des Projekts entsprach der Logik des Transformationsdesigns und sollte den Einbezug der Betroffenen sicherstellen. Aus diesem Grund wurden die Gremien sehr sorgfältig definiert. Neben den Auftraggebern, welche das Projekt in regelmässigen Abständen steuerten, und der Projektgruppe unter der Leitung einer internen Projektleiterin, wurden deshalb noch folgende Gremien aufgestellt und berücksichtigt:

- Workshop-Gruppen mit Vertreter:innen / Mandatierten aus allen betroffenen Teams. Damit dies aufgrund des hohen Tempos des Projekts funktionieren konnte, wurden pro Team mehrere Mandatierte ernannt, welche sich gegenseitig vertreten konnten.

- Resonanzgruppen aus Mitarbeitenden und Führungskräften, welche regelmässig über den Stand informiert wurden und über die Stimmung und Bedürfnisse in der Unternehmung Rückmeldung geben konnten.

- Betriebsrat: Mitglieder des Betriebsrates wurden sowohl in Workshops eingeladen als auch regelmässig bilateral über den Stand der Arbeiten informiert.

Konkretes Vorgehen und benutzte Workshop-Formate

Das Vorgehen folgte der oben beschriebenen Logik. Das Projektteam wurde stark involviert, indem es selbst in regelmässigen Workshops die Ziele und den Ablauf mitgestaltete und Workshop-Formate auf die Passfähigkeit zur Organisationskultur testete. Ein erster Workshop mit Beteiligten aus allen Teams gab einen Einblick in die aktuelle Identität des Bereichs, insbesondere aus der Perspektive der «historischen» Unternehmung und der deutschlandweiten Projektorganisation. Mit einer Pressekonferenz aus der zukünftigen Gegenwart wurden die wünschenswerten Stossrichtungen der Organisationsentwicklung erarbeitet.

In einem zweiten Workshop, ebenfalls mit Beteiligten aller Teams, wurden die Aufgaben der Teams abgeglichen sowie Doppelspurigkeiten und Unterschiede erkannt. Eindrücklich war dabei, dass ein gemeinsames Verständnis der Funktionen der Teams entlang der Projektwertschöpfungskette wahrnehmbar war. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Organisationen («historische», stark strukturierte und hierarchische Organisation; deutschlandweite Projektorganisation stark pionierhaft und agil) war das Verständnis, wie diese Aufgaben wahrzunehmen sind und wer wofür Verantwortung trägt, allerdings sehr unterschiedlich.

Es wird ersichtlich, dass die Projektlogik unabhängig der Technologie ist.

Eine gemeinsame Aufstellungsarbeit mit allen Teilnehmenden zeigte sehr klar, dass die Projekte in der neuen Organisation noch stärker ins Zentrum rücken müssen, um den Erfolg zu garantieren. Dies gab sehr nützliche Hinweise für die Organisationsgestaltung.

In einem letzten Workshop mit Beteiligten aus allen Bereichen wurden 5 Grob-Designs der neuen Organisation erarbeitet, welche nachträglich in Detailthemen noch verfeinert wurden. Die Kriterien zur Prüfung der Qualität dieser Designs kamen von den Auftraggebern, von den externen Berater:innen sowie auch von den Mitarbeitenden. Dadurch konnte eine gute Passfähigkeit zwischen Wünschen und Machbarem erreicht werden. Ende April 2024 konnten somit die Auftraggeber mit Vorschlägen der Projektgruppe ihre Vorstellungen der neuen Organisation besprechen und einen Entwurf zu Handen der Geschäftsführung vorlegen. Die Abstimmung mit dem Rest der Organisation (andere Geschäftsbereiche mit Schnittstellen) sowie die Auswirkungen auf die rund 500 Mitarbeitenden, welche neue Verträge erhalten sollten, beanspruchten intern und unabhängig vom Projekt mehrere Monate, sodass die neue Organisation faktisch erst per 1. November 2024 umgesetzt wurde.

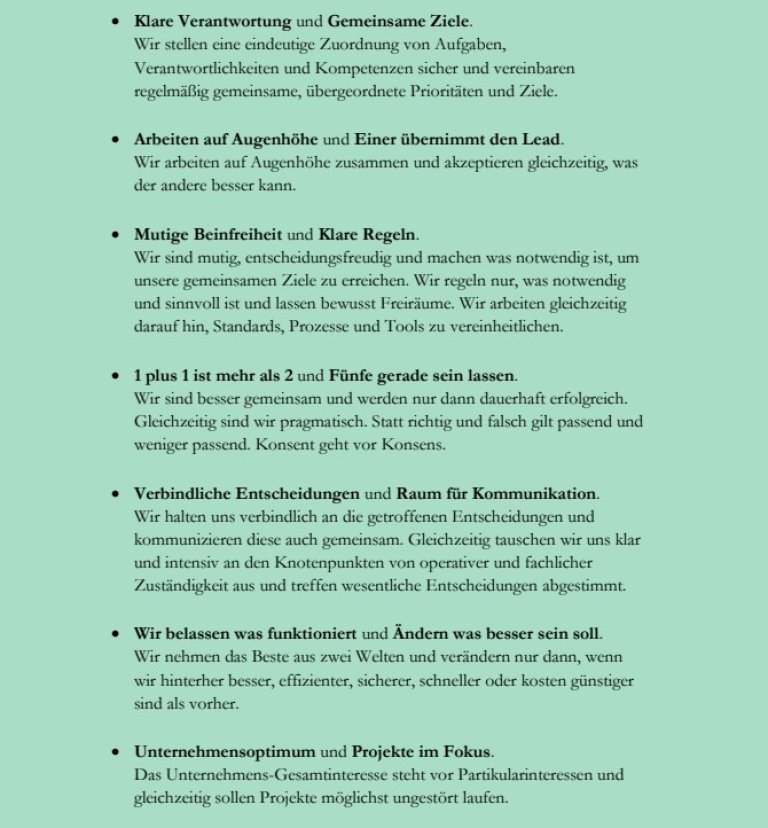

Die Zeit wurde allerdings sinnvoll eingesetzt, um einerseits die Messung der Umsetzung der neuen Organisation («Organisations-Entwicklungs-Kompass») mit den Mitarbeitenden zu erarbeiten und andererseits mit den Auftraggebern ihre Vorgaben auf kultureller Ebene für die Umsetzung zu gestalten. Diese «Leitgedanken», welche gegensätzliche / komplementäre Wertepaare bilden, die es zu balancieren gilt, wurden in jedem Workshop für die Umsetzung eingesetzt und zeigten Wirkung.

Die Umsetzungsphase wurde durch ein grosses Kick-Off-Event eingeläutet, zu welchem alle Mitarbeitenden eingeladen wurden. Dabei ging es vor allem darum, die Zusammengehörigkeit zu stärken und dem Ziel, die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zu bringen, zu dienen. In der Umsetzungsphase wurden in Workshops das gemeinsame Verständnis für die Zuteilung von Ressourcen, die Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen der Unternehmung sowie eine Basis für ein neues Führungsverständnis erarbeitet.

Die Steuerung der Umsetzung wurde per 1. Januar 2025 an ein internes Führungsgremium, das durch eine interne Stabsabteilung unterstützt wird, übertragen. Ein gemeinsamer Workshop Ende März 2025 stellte die Übergabe der Verantwortung vom Projekt an die Linie / Führung sicher und beendete gleichzeitig den Auftrag der externen Prozessbegleitung.

Lessons learned

Der Zeitfaktor:

Die Zeitvorgabe war äusserst eng (Start des Projektes Anfang 2024, Umsetzung der Organisation per 1. Juli 2024). Es zeigte sich, dass diese Zeitvorgabe innerhalb der direkt betroffenen Bereiche – unter grossem Druck und Anstrengung – einzuhalten war, der Einbezug und die Abstimmung mit dem Rest der Unternehmung allerdings mehr Zeit brauchte, als anfänglich durch die Auftraggeber veranschlagt. Diese Zeit konnte das Projektteam gut nutzen, um die Messung der Zielerreichung («Kompass») und die Leitgedanken für die Umsetzung mit den Auftraggebern zu erarbeiten sowie einen professionellen Kick-Off mit allen Mitarbeitenden zu organisieren. Gleichzeitig gab dies etwas Ruhe, um die Umsetzungsphase zu planen.

Die verfügbare Zeit der Auftraggeber und des Projektteams, insbesondere auch im Hinblick auf die Dokumentation / PMO, war während der gesamten Dauer des Projektes eine Herausforderung. Eine für alle zufriedenstellende Abstimmung mit den Auftraggebern konnte erst bei der Planung der Umsetzung gefunden werden. Eine noch stärkere Einbindung der Auftraggeber bzw. ein engerer Austausch wäre wünschenswert gewesen. Die Abstimmung zwischen den beiden Auftraggebern, welche zwei sehr unterschiedliche Bereiche vertraten, bedingte ein sehr gutes Ausbalancieren der Interessen von Seiten der Berater:innen. Schliesslich zeigte sich ebenfalls, dass das Verständnis von Prozessberatung mit einem systemischen Ansatz, welches sich von einer Expertenberatung stark unterscheidet, eine noch klarere Rollenklärung zwischen Projektleitung / Dokumentation und Prozessberatung benötigt hätte.

Information:

Der Informationsprozess wurde in den Projektsitzungen immer wieder angesprochen und geplant. Die Umsetzung erwies sich allerdings als schwierig. Möglich ist, dass die Informationsmenge in der Unternehmung heute schon so gross ist, dass keine weitere Information verarbeitet werden kann. Möglich ist ebenfalls, dass in einer sehr stark strukturierten Organisation nur wirklich gesicherte Informationen kommunizierbar sind und «work in progress» schwierig zu vermitteln ist.

Partizipatives Vorgehen:

Das Projekt war die grösste Organisationsentwicklung der Firma, seitdem es sie gibt. Die Anzahl betroffener Personen war mit ca. 500 Menschen sehr gross. Das sehr stark partizipative Verfahren, der konstante Dialog und das Aufnehmen der Inputs der Mitarbeitenden waren Erfolgsfaktoren für die ruhige Umsetzung sowie das Gelingen eines neuen Verständnisses der Zusammenarbeit.

Kultur:

Die beiden betroffenen Bereiche waren in sehr unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Dies bedeutet, dass diese beiden Bereiche ein komplett anderes Verständnis der Arbeit hatten. Am Anfang des Projektes wurde sehr viel zwischen «wir» und «die anderen» unterschieden. Indem viele sozialkünstlerische und partizipative Methoden angewendet wurden, entstand vermehrt ein übergreifendes «Wir-Gefühl». Gewisse Unterschiede sind weiterhin vorhanden, welche auch den unterschiedlichen Kontexten der Bereiche geschuldet sind. Dennoch konnte durch das regelmässige Zusammenkommen ein gegenseitiges Verständnis geschaffen werden, welches es möglich macht, dass nun Querschnittsfunktionen für beide Bereiche arbeiten können. Ob und wieviel Annäherung / Einheitlichkeit aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen notwendig ist, wird weiterhin ein laufendes Thema in der Umsetzungsphase – welche aus der neu definierten Struktur heraus weitergeführt wird – sein. Aus Sicht systemischer Organisationsentwicklung ist ein Reorganisationsprojekt nicht damit abgeschlossen, dass die neue Organisation definiert ist und die Mitarbeitenden ihre neue Position innehaben, sondern wenn das gesamte System wieder in einem eingeschwungenen Zustand ist. Dies braucht aufgrund von Lern- oder psychosozialen Prozessen Zeit – beispielsweise um sich neue Gewohnheiten anzueignen, Prozesse nach einer neuen Logik zu leben, ein neues Führungsverständnis zu entwickeln, usw. Oder anders formuliert: mit der «Umsetzung» in die neue Organisationsstruktur fängt die (Führungs-)Arbeit erst an.

Zusammenfassend sehen wir folgende Erfolgsfaktoren für ein Projekt einer solchen Grösse und Komplexität:

- Gute Abstimmung der Ziele mit den Auftraggebern. Herleitung eines klaren Vorgehenskonzepts auf Basis dieser Ziele. Flexibilität im Vorgehen aufgrund der Ergebnisse der Workshops.

- Offenheit der Auftraggeber für die Ergebnisse, insofern sie den Zielen zugutekommen. Keine vorgegebene Lösung im Kopf, sondern mit allen Inputs das Bestmögliche aufbauen. Unterstützende Auftraggeber zu einem offenen, partizipativen Vorgehen.

- Partizipatives Vorgehen: Einbindung der Betroffenen in Workshops und Resonanzgruppen. Hohes Engagement und Partizipation der Mitarbeitenden (mind. 20% waren bis Kick-Off in der einen oder anderen Form beteiligt), dadurch auch hohe Akzeptanz der Ergebnisse und Wille zur Umsetzung.

- Sehr engagierte Projektleiterin und engagiertes Projektteam. Klare und gut geführte Übergabe für die Umsetzung an ein internes Steuergremium mit Unterstützung durch einen Stab. Fokus auf die Ziele des Projektes und Vermeiden von zusätzlichen, über den Scope des Projektes hinausgehenden Wünschen («wenn ihr schon dran seid...»).

Fazit

Das Vorgehen mit der starken Partizipation hat es ermöglicht, eine grosse Reorganisation sehr ruhig und geordnet durchzuführen. Die sozialkünstlerischen Methoden, welche das Wissen der Mitarbeitenden nutzbar machen und die kognitiven Aspekte gut komplettieren, waren ein starker Erfolgsfaktor für das Projekt. Diese Methoden haben es auch ermöglicht, Aspekte der Zusammenarbeit klar zu adressieren und somit zu einem neuen Verständnis des gemeinsamen Wirkens beizutragen. Die Umsetzung bis in den eingeschwungenen Zustand liegt nun in der Verantwortung der Führungskräfte.